遺言書を作成すれば、遺産の分け方を自由に決めることができます(民法908条1項、964条)。

遺言書による遺産の分け方について、特に法律上の制約はありません。相続人の間でバランスよく遺産を分けることもできますし、一人の相続人にすべての遺産を相続させることも可能です。

一人にすべての遺産を相続させる遺言書について、文例(テンプレート)と記載事項を紹介します。

遺言書

遺言者○○は、次のとおり遺言する。

1. 遺言者が所有するすべての財産を、遺言者の妻△△(○年○月○日生)に相続させる。

2. 遺言者は、本遺言に係る遺言執行者として、次の者を指定する。

【遺言執行者の住所】

【遺言執行者の氏名】

3. △△には苦労をかけましたが、長年にわたり連れ添ってくれてありがとう。感謝しています。

××と□□は、お父さんの大事な子どもです。お母さんが今までどおり暮らしていけるように、財産はお母さんにすべて相続してもらおうと思いますが、お母さんを支えながら幸せに暮らしてください。

×年×月×日

【遺言者の住所】

【遺言者の氏名】印

一人にすべての遺産を相続させる場合、遺言書の記載事項は比較的シンプルで済むことが多いです。一般的には、以下の事項を記載します。

(例)遺言者が所有するすべての財産を、遺言者の妻△△(○年○月○日生)に相続させる。

(例)遺言者は、本遺言に係る遺言執行者として、次の者を指定する。

【遺言執行者の住所】

【遺言執行者の氏名】

(例)△△には苦労をかけましたが、長年にわたり連れ添ってくれてありがとう。感謝しています。

××と□□は、お父さんの大事な子どもです。お母さんが今までどおり暮らしていけるように、財産はお母さんにすべて相続してもらおうと思いますが、お母さんを支えながら幸せに暮らしてください。

遺言書によってすべての遺産を一人に相続させる場合は、遺言無効と遺留分侵害のトラブルに注意が必要です。相続発生後のトラブルを防ぐため、適切な対策を行いましょう。

一人がすべての遺産を相続することに不満を持った他の相続人は、遺言書が無効であることを主張するケースがあります。遺言無効の主張が行われた場合は、相続人同士の訴訟など、深刻な相続トラブルに発展することが多いです。

遺言書が無効になるパターンとしては、以下の例が挙げられます。

遺言無効が争われないようにするためには、公正証書遺言を作成するか、または法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することが効果的な対策です。

関連記事:公正証書遺言とは?メリットや作成手順、自筆証書遺言との違いについても解説

いずれも遺言書の方式のチェックと本人確認が行われるため、方式の不備による無効や偽造のリスクを防げます。また、原本は公証役場または遺言書保管所で保管されるため、変造のリスクもなくなります。

それでも遺言能力の問題は残りますが、遺言書を作成する場面や、その前後における遺言者の様子を録画しておけば、遺言者に判断能力が残っていることの証明に役立ちます。

また、医師の診断書を取得しておくことも対策として考えられるでしょう。

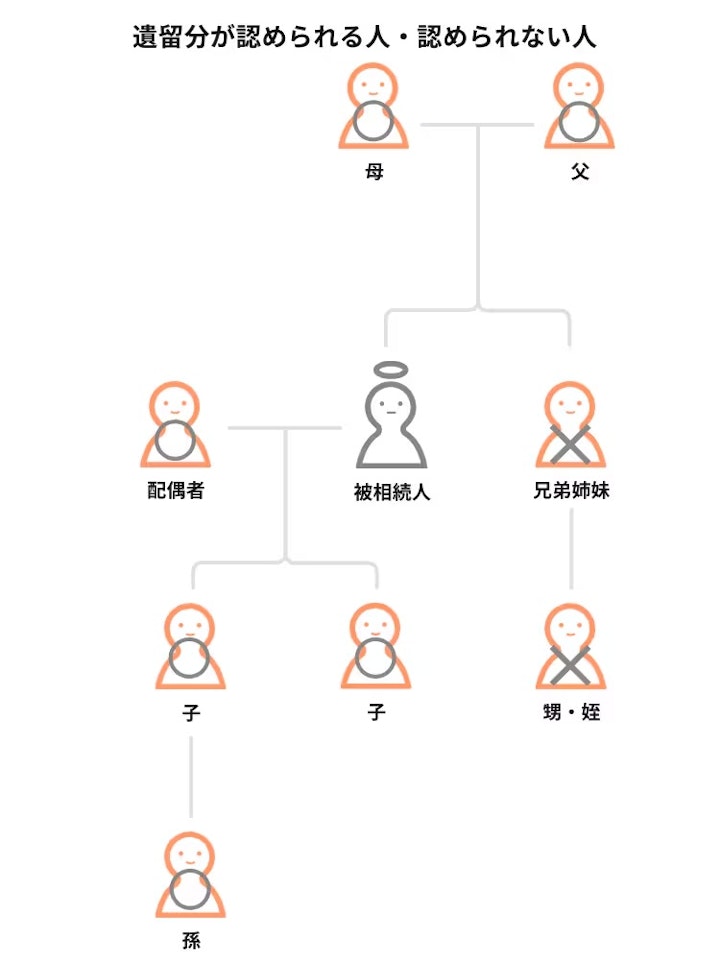

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています(民法1042条1項)。

関連記事:遺留分とは?法定相続分との違いや計算方法、誰が請求できるかもわかりやすく解説

遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額です。遺留分に満たない遺産しか相続できなかった相続人は、遺産を多く取得した者に対して遺留分侵害額請求を行い、金銭の支払いを受けられます(民法1046条1項)。

遺言書によって一人にすべての遺産を相続させる場合において、その人以外に遺留分を有する相続人がいるときは、遺留分侵害額請求によるトラブルに注意が必要です。

関連記事:遺留分侵害額請求とは?請求のやり方や期限、請求された場合の対処法も解説

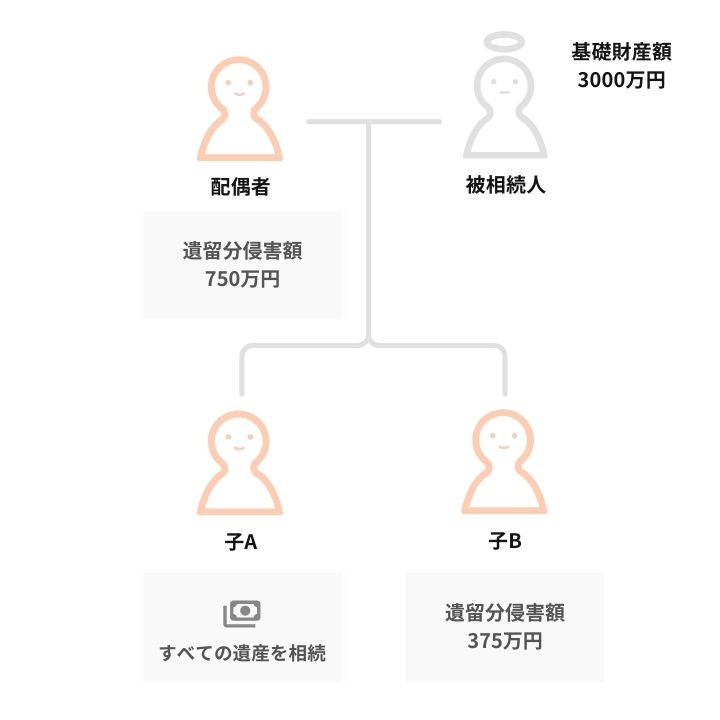

遺留分侵害額は、以下の方法によって計算します。

※基礎財産に含まれるもの

・相続財産(負債を控除)

・遺贈(負担付遺贈の場合は、負担相当額を控除)

・以下の期間に行われた生前贈与(負担付贈与の場合は、負担相当額を控除)

相続人に対する贈与:相続開始前10年以内(婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限る)

相続人以外の者に対する贈与:相続開始前1年以内

※遺留分割合:相続人が直系尊属(父母や祖父母など)のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1

(例)

基礎財産額が計3,000万円、法定相続人が配偶者・子A・子Bの3名で、子Aがすべての遺産を相続する場合

→配偶者の遺留分侵害額は750万円(=3,000万円×4分の1)、子Bの遺留分侵害額は375万円(=3,000万円×8分の1)

遺留分侵害によるトラブルを防ぐためには、すべての遺産を相続させる者以外の相続人に対して、あらかじめ生前贈与をしておくことが対策となります。

相続人に対する生前贈与のうち、相続開始前10年以内に行われたものは遺留分の基礎財産となるため、遺留分侵害額を軽減できる場合があります。

遺留分侵害の発生が避けられない場合は、遺言書の付言事項でメッセージを記載することが考えられます。

たとえば、遺産を相続できない相続人を慮る内容を記載しつつ、「相続で争わないでほしい」というメッセージを記載すれば、遺留分侵害額請求を思いとどまってくれるかもしれません。

ただし、遺言書の付言事項に法的拘束力はないので、あくまでも「お願い」に過ぎない点にご注意ください。

遺言書によってすべての遺産を一人に相続させることはできますが、遺言無効や遺留分侵害に関するトラブルに注意が必要です。

弁護士に相談すれば、ご自身の希望を適切に反映しつつ、相続トラブルへの対策も盛り込んだ遺言書の案文を提案してもらえます。遺言書の作成をご検討中の方は、弁護士にご相談ください。