「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です。 被相続人は原則として、生前贈与や遺言書によって自分の財産を自由に処分できます。しかし、相続人は遺産を相続できると期待していたのに、被相続人の一存によって相続する遺産が亡くなったり大幅に減らされたりすると、生活が立ち行かなくなるおそれがあります。

そこで民法では、被相続人による自由な財産の処分と、相続人の相続に対する期待のバランスを図るために「遺留分」制度を設けました。

遺留分を下回る財産しか取得できなかった相続人は、財産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます。

遺留分は相続などによって取得できる財産の最低保障額であるのに対して、「法定相続分」は民法で定められた相続割合をいいます。

法定相続分は、相続人の構成に応じて以下のとおり決まっています。

相続人 | 法定相続分 |

|---|---|

配偶者のみ | 1(全部) |

子のみ | 1(全部) |

直系尊属のみ | 1(全部) |

兄弟姉妹のみ | 1(全部) |

配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 |

配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |

配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |

協議または調停で遺産分割の方法を決める際には、法定相続分に従う必要はありません。これに対して、家庭裁判所が審判によって決める場合は、原則として法定相続分に従った遺産分割の方法が示されます。

また後述するように、遺留分割合は法定相続分を基準に計算されます。

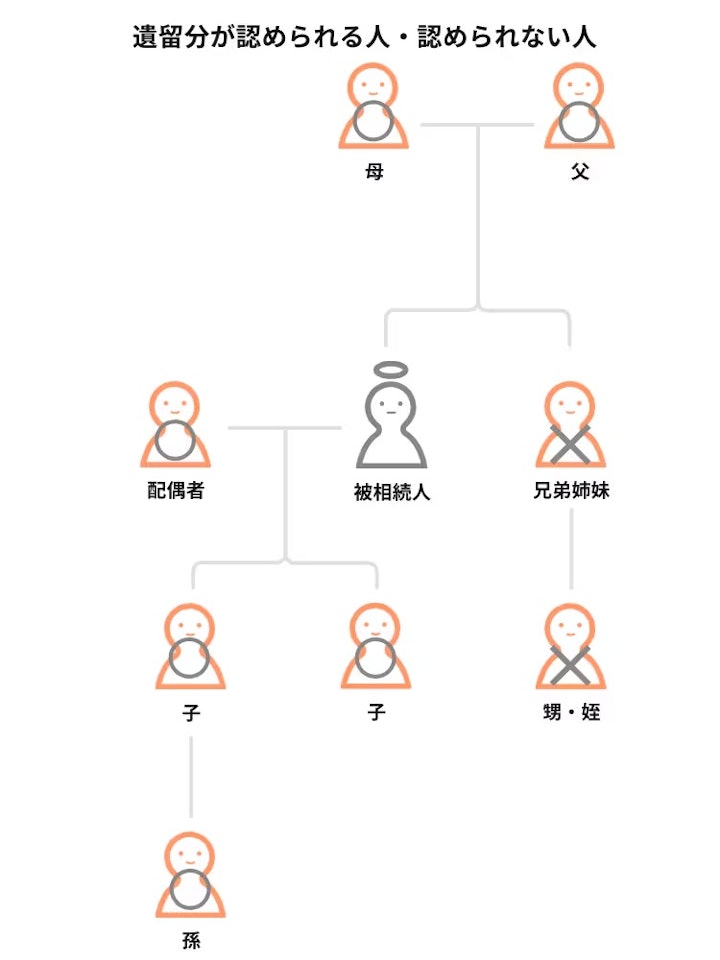

遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の相続人またはその代襲相続人で、それ以外の者には遺留分が認められません。ただし、相続発生後に遺留分侵害額請求権を譲渡することは認められています。

遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には、以下の者に遺留分が認められています。

これに対して、以下の者には遺留分が認められません。

また、本来であれば遺留分を有する相続人であっても、相続欠格(民法891条)に該当した場合や相続廃除(民法892条)の審判を受けた場合には、遺留分が失われます。

遺留分侵害額請求権は、相続発生前(=被相続人の生前)の段階では具体的に発生していないため、譲渡できないと解されています。

これに対して、相続発生後(=被相続人の死後)の段階では、遺留分侵害額請求権は単なる金銭債権であるため、第三者に対して譲渡できます(民法466条1項)。

遺留分侵害額請求権の譲渡を受けた第三者は、遺留分を有する相続人と同様に、同請求権を行使することが可能です。

遺留分の割合は、以下の要領で決まります(民法1042条1項)。

1. 直系尊属のみが相続人である場合

遺留分割合=法定相続分×3分の1

(例)被相続人の父と母が相続人である場合

→父・母の遺留分割合は各6分の1(=2分の1×3分の1)

2. それ以外の場合

遺留分割合=法定相続分×2分の1

(例)被相続人の配偶者と子2人が相続人である場合

→配偶者の遺留分割合は4分の1(=2分の1×2分の1)、子2人の遺留分割合は各8分の1(=4分の1×2分の1)

相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | 相続人ごとの遺留分 |

|---|---|---|---|

直系尊属のみ | 1(全部) | 1/3 | 直系尊属1/3 |

配偶者のみ | 1(全部) | 1/2 | 配偶者1/2 |

配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 | 1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |

配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 | 1/2 | 配偶者1/3、直系尊属1/6 |

配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 | 1/2 | 配偶者1/2、兄弟姉妹なし |

子のみ | 1(全部) | 1/2 | 子1/2 |

兄弟姉妹のみ | 1(全部) | なし | なし |

相続人の遺留分額は、以下の式によって計算します。

遺留分額=基礎財産額×遺留分割合

基礎財産額は、以下の財産の総額から相続債務の全額を控除した額

※3と4について、贈与の当時において贈与者と受贈者が遺留分を侵害することを知っていたときは、それより前の期間の贈与も遺留分の基礎財産に含まれます。

(例)

遺留分の基礎財産に当たるのは、相続財産3000万円、Aが受けた遺贈1000万円、Bが受けた生前贈与500万円の計4500万円

※Cが受けた生前贈与は相続開始の15年前であるため、基礎財産に含まれない

Aの遺留分額=4500万円×4分の1=1125万円

Bの遺留分額=4500万円×8分の1=562万5000円

Cの遺留分額=4500万円×8分の1=562万5000円

基礎財産の取得額が遺留分を下回る場合は、遺留分侵害額請求を行うことで、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます。 遺留分侵害が疑われる場合は、まず遺留分の基礎財産を調査し、漏れなく把握することが重要です。

相続財産である不動産・預貯金・有価証券などに加えて、被相続人口座の入出金履歴や贈与契約書などから生前贈与についても調査を行いましょう。調査の方法がわからない場合は、弁護士へのご依頼をおすすめします。

財産調査の結果、遺留分が侵害されていることがわかった場合は、基礎財産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求を行いましょう。

遺留分侵害額請求の方法は、主に協議・調停・訴訟の3通りです。まずは協議による解決を試み、だめなら状況に応じて調停や訴訟に移行します。弁護士に依頼すれば、どの手続きについても代理人として対応してもらえます。

なお遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年が経過すると時効消滅します(民法1048条)。遺留分侵害が疑われる場合には、お早めに弁護士へご相談ください。

兄弟姉妹以外の相続人(またはその代襲相続人)には遺留分が認められています。相続などによって取得した財産が遺留分を下回る場合は、財産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求を行い、金銭の獲得を目指しましょう。

弁護士に依頼すれば、遺留分侵害額請求に必要な手続きを代理してもらえます。遺留分侵害額請求権の消滅時効が完成しないうちに、お早めに弁護士へご相談ください。