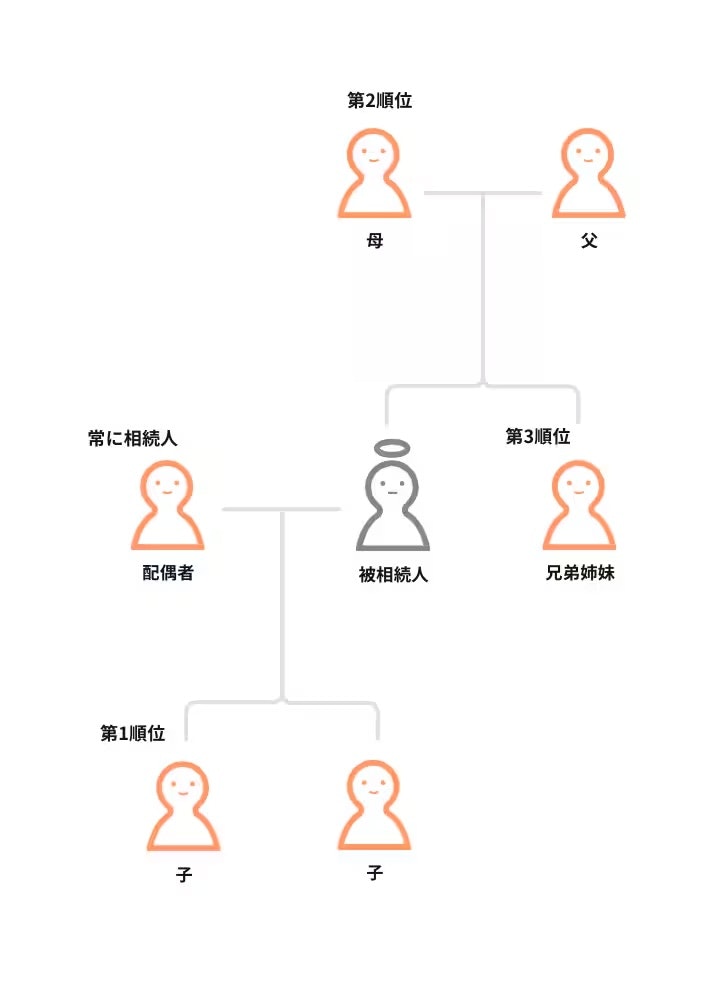

まずは、自分の法定相続人が誰になるのかを確認しておきましょう。 民法によって相続権が認められた人のことを「法定相続人」といいます。常に法定相続人になるのは配偶者です。 配偶者以外の法定相続人には相続順位があります。

おひとりさまですと、親がいれば親、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に亡くなっていて兄弟姉妹に子どもがいる場合は甥姪が法定相続人になります。 ちなみに、最低限保証された遺産取得分である「遺留分」は、兄弟姉妹には認められていません。 法定相続人が誰もおらず、遺産を贈与する人もいない場合、その遺産は最終的には国庫に帰属されます。

今持っている財産の内容を把握して、一覧にしましょう。 親族と疎遠で生活実態がわからない場合でも、どこに何があるかを整理しておけば、残された人が動きやすいです。

財産の種類 | 特定に必要な情報 |

|---|---|

預貯金 | 口座のある金融機関の名前と支店名、口座名義、口座番号 |

不動産 | 登記簿謄本、固定資産税の納税通知書 |

有価証券 | 株式や債券を購入している金融機関の名前 |

自動車 | 自動車税納税証明書など |

生命保険 | 保険会社、証券番号 |

これらのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金についても記載しておきましょう。

借金があった場合、借金も法定相続人に相続されてしまいます。相続放棄をすれば借金の返済義務を回避できますが、相続放棄の手続きは原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があります。

また、相続放棄をする前に財産に手をつけると、法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなってしまいます。

したがって、借金があるかどうかは、相続人が相続放棄をするかどうか判断するにあたって重要な事情ですので、借金について明記しておくことは非常に意味があります。

また、サブスクリプションサービスの契約もリストアップしておくと良いでしょう。知らぬ間に契約上の地位が、相続人に引き継がれて料金が発生してしまうことを防ぐことができるからです。

財産を譲りたい人がいる場合は、財産を譲りたい人を決めましょう。

先ほど、法定相続人について説明しましたが、法定相続人以外の人や法人、団体などに財産を譲ることもできます(これを遺贈といいます)。

これまでお世話になった友人や知人でもOKですし、NPO法人や学校法人などの公益団体に遺贈により寄付するというものもあります。

ここまで整理したら、いよいよ遺言書を書きましょう。財産を譲りたい人を決めても、遺言書を書かなければ、その通りにはなりません。

ここで気をつけなければならないことがあります。遺言は、遺言として法律上要求される形式を充たして作成する必要があります。

最近は「終活」の一環として、家族に自分の情報を伝える「エンディングノート」が知られるようになりましたが、たまたま遺言としての形式を充たしているといった極めて例外的な場合でない限り、エンディングノートは遺言書にはなりませんので注意が必要です。もちろんメモ書きもNGです。

遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言は、自分で作成するもので、法務省のHPなどに書き方や書式が紹介されています。財産目録以外はパソコンで書くのではなく、全て自分自身の手で書く必要があります。自分で作成するため、作成費用は無料です。

公正証書遺言は、公証人役場で作成するものです。 作成にあたっては公証人にメモなどで内容を伝え、それを元に公証人がパソコンであらかじめ証書を作ります。作成当日は遺言者に加えて、証人2人が必要で、口頭で内容を確認して署名・押印するという流れになります。

公証人に渡せば形にしてもらえ、その過程で形式がおかしい点も修正してもらえますので、形式をチェックしながら自分の手で書く自筆証書遺言よりも楽かもしれません。

ただ、少なくとも以下の作成費用がかかります。

公証人手数料対象財産の価額が1億円以下のときは、1万1,000円が加算されます。

(例)遺言書が3枚、相続・遺贈の対象財産が500万円の場合は2万2,000円(=1万1,000円+1万1,000円)

相続・遺贈の対象財産の価額 | 公証人手数料 |

|---|---|

100万円以下 | 5,000円 |

100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |

200万円を超え500万円以下 | 1万1,000円 |

500万円を超え1,000万円以下 | 1万7,000円 |

1,000万円を超え3,000万円以下 | 2万3,000円 |

3,000万円を超え5,000万円以下 | 2万9,000円 |

5,000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円 |

1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |

3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |

10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |

※公証人に出張を依頼する場合は、上記金額の50%および交通費を加算

※原本の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過1枚ごとに250円を加算

1枚当たり250円(例:4枚の遺言書の正本・謄本の交付を受ける場合は計2,000円)

※自分で証人を手配できない場合。証人は2名必要。1人当たり1万1,000円程度

2020年に自筆証書遺言を法務局に保管する「自筆証書遺言保管制度」ができました。これによれば、遺言書の形式面をチェックしてもらえる上に、遺言者の死亡時に遺言の存在を通知してもらえるメリットがあります。ただ、確実性を求めるなら、公正証書遺言の方が良いと思います。

遺言書は作ったあとに撤回して作り直すこともできます。高齢になればなるほど体力も気力も衰えて、気がつくと認知症になって作れなくなるということもありますので、若いうちに作っておくべきでしょう。

遺言を書いて亡くなった後に、遺言の内容を実現してもらえるように、遺言執行者を定めておきましょう。これも決めたら、遺言書に書いておく必要があります。 遺言執行者は原則として、誰でも指定することができますが、財産を譲り受ける人を指定する場合は利害が反するとしてなることができない場合があります。また、弁護士や司法書士などの専門家に頼むこともできます。

遺言執行者を決めておく理由は、遺言内容を実行してもらうだけでなく、邪魔者を排除する意味合いもあります。遺言執行者以外の人が承諾を得ないでおこなった取引は、原則として無効となるという強力な効果があるのです。

遺言執行者への報酬は、専門家以外は無償もしくは定めない形が多いですが、専門家の場合は遺産総額の1%から3%程度ほどです。報酬を決めた場合は、それも遺言書に書いておきましょう。

人が亡くなった後には、さまざまな手続きがあります。おひとりさまで身近に頼れる人がいない場合でも、亡くなった後すぐに動いてもらえるように、生前に死後の事務について契約するというのが死後事務委任契約です。

死後事務委任契約では、以下のように、葬儀に関することや行政手続き、生活や契約に関する事務を委任することができます。高齢者の方でよくあるのは、亡くなる前に入院していた病院や介護施設の費用の精算です。

親族に対する連絡

葬儀に関すること・納骨に関すること・埋葬に関すること

死亡届の提出・年金の受給停止(受給していた場合)・健康保険の資格喪失手続き

病院や介護施設の費用の精算・賃貸物件の契約解除や明け渡し

内容をまとめて契約書を作成し、場合によっては遺言書を公正証書で作成する際に、一緒に公正証書で作成しておくといいでしょう。

依頼先は遺言執行者と同様、誰でもOKです。友人や知人でも良いですし、弁護士や司法書士などの専門家への依頼も可能です。専門家に依頼する場合は、別途費用がかかりますので、見積もりをもらいましょう。

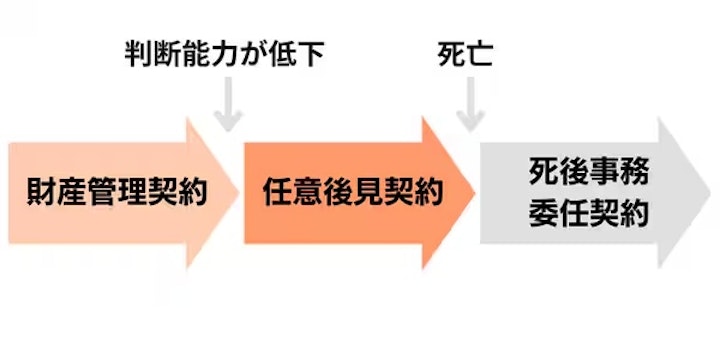

将来、自分で財産を管理できなくなった時のために、財産管理契約と任意後見契約というものがあります。

まず、判断能力に問題はないものの、身体的な理由で財産を管理するのが難しい人が活用する「財産管理契約」があります。

その後、認知症などで判断能力が低下するのに備えて、財産管理する人を自分で指定する「任意後見契約」があります。

私の事務所でも、実際に任意後見契約を締結した事例がありました。身寄りはいないものの、遠縁の親戚はいるものの頼るわけにもいかないということで、任意後見契約を締結し、お亡くなりになったあとに遺言を執行しました。

生前から亡くなるまで切れ目なくカバーするとなると、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約の3つを検討することになるでしょう。

いずれも、認知症になってからだと締結することが困難となるので、思い立ったら弁護士や司法書士の先生に相談されることをお勧めします。

【取材協力弁護士】

田中伸顕弁護士/田中法律事務所

秋田弁護士会所属。相続、交通事故、離婚、債務整理から、インターネット上の誹謗中傷まで扱う。