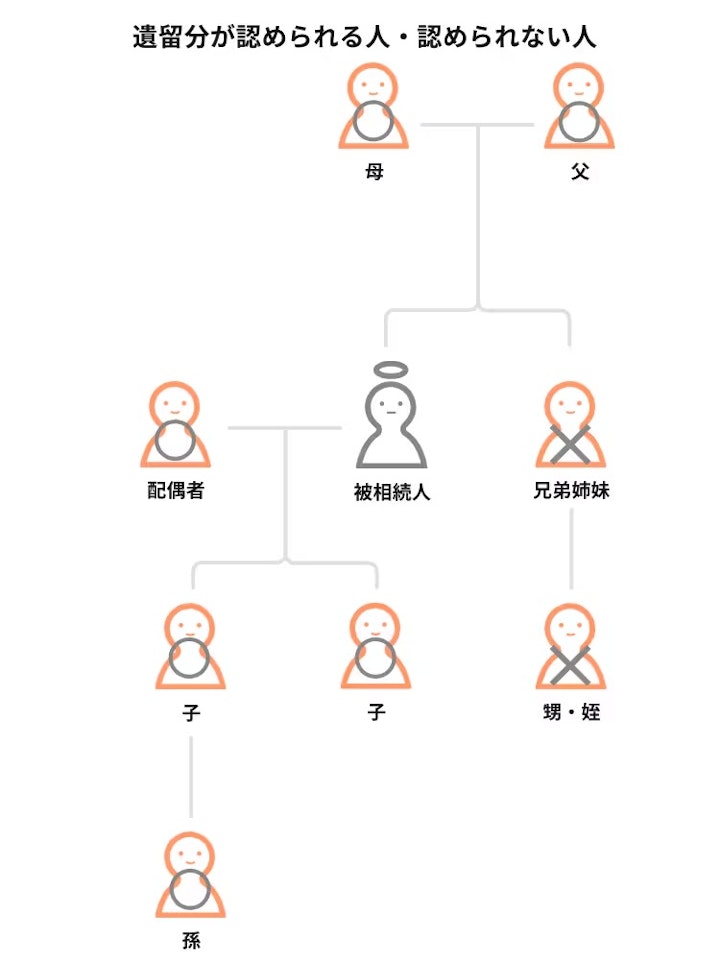

「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です。 被相続人は生前贈与や遺言書により、自分の財産を自由に処分できるのが原則です。その一方で、相続に対する期待を一定の限度で保護するため、兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人には遺留分が認められています(民法1042条1項)。

遺留分を下回る財産しか取得できなかった場合は、遺留分侵害額請求によって遺留分を確保することが可能です。

取得できた基礎財産の額が遺留分額を下回っている場合は、基礎財産を多く取得した人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます(民法1046条1項)。

遺留分侵害額請求を行うと、取得額と遺留分額の差額(不足額)に相当する金銭の支払いを受けられます。

(例)

遺留分額が1000万円である相続人が、500万円分の遺産しか取得できなかった場合

→遺産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求を行い、500万円の支払いを請求できる

遺留分侵害額請求は、2019年7月1日に施行された改正民法によって導入された新しい制度です。

改正民法が施行される前から遺留分は認められていましたが、不足額の補填を受けるための請求は「遺留分減殺請求」とされていました。

遺留分侵害額請求は金銭の支払いの請求であるのに対して、遺留分減殺請求は財産自体を取り戻す請求です。

たとえば不動産の遺贈(遺言で財産の割合を指定し、特定の誰かに財産を引き継がせること)によって遺留分の侵害が生じた場合、遺留分侵害額請求であれば金銭によって精算しますが、遺留分減殺請求であれば、請求する側と請求を受ける側が不動産を共有することになります。

遺留分減殺請求は、権利行使によって生じる共有関係に起因して、トラブルが発生しがちである点などが問題視されていました。

そこで、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に変更され、金銭によるシンプルな精算ができるようになりました。

遺留分侵害額請求に当たっては、以下の流れで手続きを行います。

まずは、遺留分の基礎財産の内容と、その財産を誰が取得したかを把握する必要があります。

被相続人が所有していた財産(不動産・預貯金・有価証券など)のほか、過去に行われた生前贈与についても、被相続人口座の入出金履歴や贈与契約書などからできる限り調査しましょう。

調査の方法がわからない場合は、弁護士へのご依頼をおすすめします。

基礎財産の内容と取得者が把握できたら、以下の式によって遺留分侵害額を計算しましょう。

遺留分侵害額=遺留分額-実際に取得した基礎財産額

遺留分額=基礎財産額×遺留分割合

基礎財産額は、以下の財産の総額から相続債務の全額を控除した額です。

遺留分割合は、直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。

相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | 相続人ごとの遺留分 |

|---|---|---|---|

配偶者のみ | 1(全部) | 1/2 | 配偶者1/2 |

配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 | 1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |

配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 | 1/2 | 配偶者1/3、直系尊属1/6 |

配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 | 1/2 | 配偶者1/2、兄弟姉妹なし |

子のみ | 1(全部) | 1/2 | 子1/2 |

直系尊属のみ | 1(全部) | 1/3 | 直系尊属1/3 |

兄弟姉妹のみ | 1(全部) | なし | なし |

(例)

基礎財産の総額が4000万円、相続人は被相続人の配偶者Aと子B・Cの計3名の場合

→Aの遺留分額は1000万円(=4000万円×4分の1)

→Aが500万円の遺産しか相続できなかった場合、Aの遺留分侵害額は500万円

遺留分侵害額を計算したら、その金額を誰に対して請求するかを特定しましょう。

遺留分侵害額の負担順位は以下の要領に従って決まりますので(民法1047条1項)、最上位の負担者から順に請求することになります。

遺留分侵害額請求の金額と相手方が決まったら、内容証明郵便によって請求書を送付して支払いを求めましょう。

内容証明郵便を送付すると、遺留分侵害額請求権の消滅時効の完成が6か月間猶予されます(民法150条1項)。

内容証明郵便に対して相手方から返答があったら、遺留分侵害額の精算方法について協議を行います。合意が成立したら、その内容をまとめた書面を締結した上で、遺留分侵害額の精算を行いましょう。

遺留分侵害額請求に関する協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。民間の有識者から選任される調停委員が間に入り、調整を行って合意による解決を目指します。

なお、遺留分侵害額請求は「調停前置」とされているため(家事事件手続法257条1項)、調停を経ずに訴訟を提起することは原則としてできません。

遺留分侵害額の請求調停が不成立となった場合は、地方裁判所(請求額140万円以下の場合は、簡易裁判所も可)に対して訴訟を提起しましょう。

遺留分侵害の状況などを立証すれば、裁判所が相手方に対して遺留分侵害額の支払いを命ずる判決を言い渡します。

訴訟の判決が確定すれば、相手方はその内容に従って遺留分侵害額を支払わなければなりません。もし支払わない場合は、裁判所に強制執行を申し立てることができます。

遺留分侵害額請求権は、以下のうちいずれかの期間が経過すると時効により消滅します(民法1048条)。

上記の期間が経過する前に、内容証明郵便の送付や調停の申立てなどを行う必要がありますので、お早めに弁護士へご相談ください。

遺留分侵害額請求に当たっては、主に以下の費用がかかります。

他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合も、請求する場合と同様に、協議・調停・訴訟によって解決を図ることになります。

相手方の主張が誤っている場合には反論する一方で、正しい部分があれば受け入れて精算に応じるなど、適切な検討を経て対応する必要があります。

弁護士に相談しながら、対応の方針を慎重に検討しましょう

遺言書や生前贈与の内容が偏っており、ご自身が取得できた財産が少なすぎた場合は、他の相続人などに対して遺留分侵害額請求を行いましょう。

遺留分侵害額請求を行う際には、基礎財産を漏れなく調査することが非常に重要です。また、遺留分侵害額の計算方法には複雑な部分があるので、弁護士に依頼することをおすすめします。

遺留分侵害額請求には期限(時効)があるので、早めに検討を始めることが大切です。遺言書や生前贈与の内容に納得できない方は、すぐに弁護士へご相談ください。