家庭裁判所の審判によって成年後見が開始すると、成年後見に関する事項が登記されます。登記事項は、法務局が発行する登記事項証明書によって確認できます。

登記事項証明書の記載により、本人(成年被後見人)について後見が開始されている旨や開始時期、成年後見人の情報などを証明できます。

成年後見に関する登記事項証明書には、以下の事項が記載されます(後見登記等に関する法律4条1項)。特別の事情がある場合を除いて、下記のうち1~3と9が記載されることが多いです。

.jpg?w=720)

出典:「成年後見登記に関する証明書の見本について」(東京法務局)

成年後見に関する登記事項証明書が必要になるのは、たとえば以下のような場面です。

成年後見が開始されていることを証明すべき場面がある一方で、成年後見人などがついている本人(成年被後見人)ではないことを証明すべき場面もあります。

たとえば、成年被後見人等であることが欠格事由とされている資格の登録を受ける際には、成年被後見人等でないことを証明しなければなりません。

成年被後見人等でない場合は、法務局に「登記されていないことの証明書」を請求できます。「登記されていないことの証明書」には、成年被後見人等として登記されていないことの証明が記載されます。

.jpg?w=720)

出典:「成年後見登記に関する証明書の見本について」(東京法務局)

成年後見に関する登記事項証明書の請求方法について、以下の事項を解説します。

成年後見に関する登記事項証明書を請求できるのは、以下のいずれかに該当する人です。

成年後見に関する登記事項証明書の請求先は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課です。支局・出張所では請求できません。

各法務局の窓口での請求については、住所や本籍にかかわらず、どの法務局の窓口でも行うことができます。

また、東京法務局後見登録課に限り、郵送およびオンラインでの請求も可能です。

郵送請求の送付先は、以下のとおりです。

〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階

登記事項証明書の請求の必要書類

成年後見に関する登記事項証明書を請求する際の必要書類は、以下のとおりです。

※会社法人等番号を申請書に記載すれば、2は省略可能

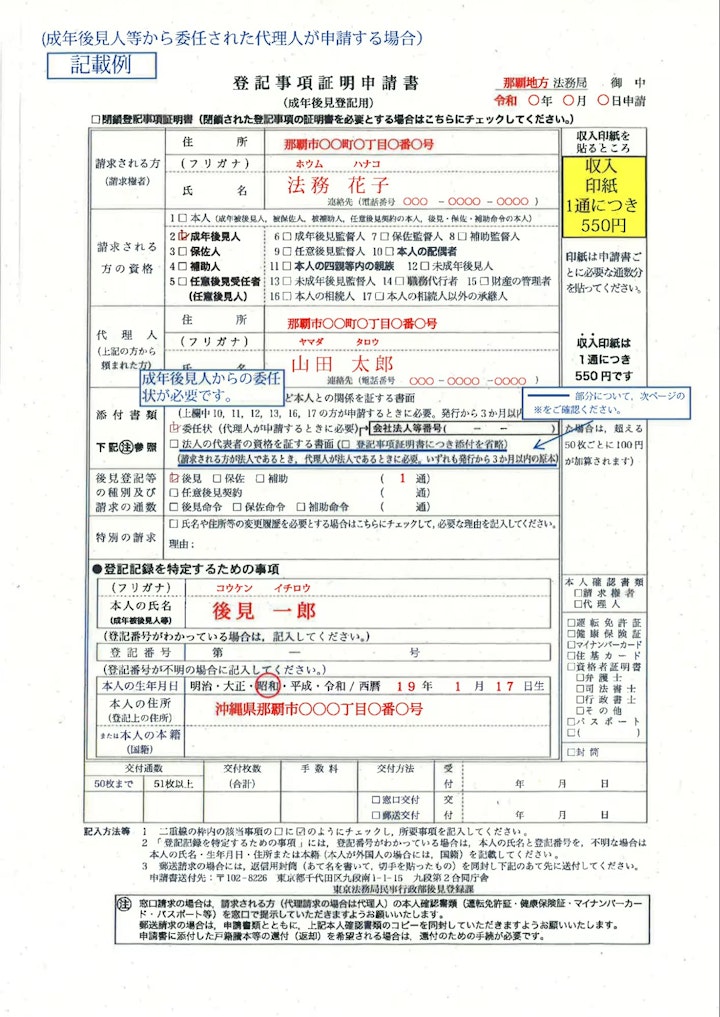

.jpg?w=720)

出典:「(成年後見人等の)登記事項証明書」の発行手続きについて」(那覇地方法務局)

.jpg?w=720)

出典:「(成年後見人等の)登記事項証明書」の発行手続きについて」(那覇地方法務局)

※会社法人等番号を申請書に記載すれば、4は省略可能

なお、郵送請求の場合は上記に加えて、返送先を明記して郵便切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。

出典:「(成年後見人等の)登記事項証明書」の発行手続きについて」(那覇地方法務局)

成年後見に関する登記事項証明書の交付手数料は、以下のとおりです。

請求方法 | 手数料 |

|---|---|

窓口請求または郵送請求 | 1通につき550円 |

オンライン請求 | 1通につき380円(紙の場合) |

成年後見に関する登記事項証明書について、有効期限は特に定められていません。

ただし、提出先の行政機関や会社などの判断により、古すぎる登記事項証明書は受理されない場合があります。一般的には、発行から1か月以内・3か月以内・6か月以内などと期間を指定しているケースが多いです。

成年後見に関する登記事項証明書は、本人を代理して成年後見人が法律行為をする場合や、成年被後見人がした法律行為を取り消す場合などに提示が必要となります。

成年後見に関する登記事項証明書が必要になった場合は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課に発行を請求しましょう。

窓口での請求のほか、東京法務局後見登録課に限り郵送またはオンラインでも請求できます。なお、交付手数料は窓口請求・郵送請求よりもオンライン請求が若干安くなっています。

成年後見に関する登記事項証明書に有効期限はありませんが、提出先の行政機関や会社などの判断により、古すぎる登記事項証明書は受理されないことがあります。登記事項証明書を提出する際には、提出先ごとに有効期限の取り扱いを確認しましょう。

成年後見に関する登記事項証明書について、分からないことがあれば法務局の担当者へご相談ください。