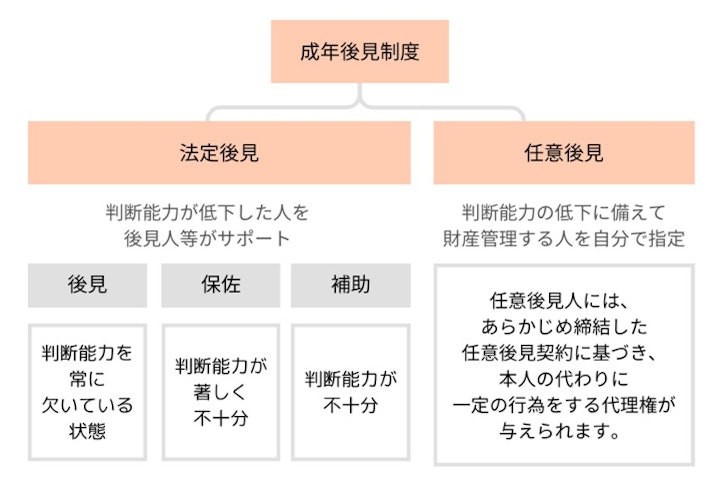

成年後見制度とは、判断能力が低下した人の法律行為(契約締結など)を、後見人等がサポートする制度です。法律行為の是非を後見人等が適切に判断すれば、本人の財産を詐欺や浪費などから守ることができます。 成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれ、法定後見はさらに「成年後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれます。

民法に基づく成年後見制度です。後見人等の権限内容や選任要件などについては、民法でルールが定められています。

本人の判断能力の低下がより進行しているものから順に、「成年後見」「保佐」「補助」の3段階があります。サポート役の権限の範囲は、成年後見人がもっとも広く、次いで保佐人、補助人はもっとも狭くなっています。

成年後見人・保佐人・補助人は、家庭裁判所が適任者を選任します。

任意後見契約に基づく成年後見制度です。

本人と任意後見受任者(=任意後見人となる人)が、あらかじめ任意後見契約を締結します。任意後見契約により、任意後見人の権限の範囲を柔軟に定めることができます。

任意後見人は本人が選べますが、任意後見開始の際には、必ず家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、任意後見人の職務を監督します。

成年後見人の選任(=後見の開始)を希望する場合は、家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。

後見開始の申立ては、必要書類を揃えれば本人や家族が自分で行うことも可能です。対立する当事者がいるわけではないので、訴訟などの紛争解決手続きよりは難易度が低いといえるでしょう。

ただし、後見開始の要件(=精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあること)に当たるかどうか微妙な場合や、成年後見人にどうしても親族を選んでほしい場合などには、家庭裁判所に対する理由の説明が必要になります。

また、そもそも後見開始の申立ての手続きがよくわからず、自分で対応するのは大変だという方もたくさんいらっしゃいます。

このような場合には、弁護士などに後見開始の申立てを依頼するとよいでしょう。

成年後見人の選任手続きは、以下の流れで進行します。

成年後見人の選任(=後見の開始)は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。

後見開始の申立てができるのは、以下のいずれかに当たる者です。申立て時の必要書類については後で説明します。

申立てが受理されると、家庭裁判所調査官や参与員などにより、本人や成年後見人候補者との面談が行われます。面談担当者は、申立ての実情や本人の意見などを聞き取ります。

また、本人の判断能力に関する鑑定等が実施されることもあります。

面談調査や鑑定等の結果を踏まえて、後見開始の要件が満たされているかどうか、および成年後見人の適任者は誰かについて家庭裁判所が審査します。

後見開始の要件が満たされていれば、家庭裁判所は後見開始の審判を行い、成年後見人を選任します。

成年後見人の候補者は申立ての際に推薦できますが、家庭裁判所の裁量により適任者を選任するため、推薦した候補者が成年後見人に選ばれるとは限りません。

後見開始の審判を行った家庭裁判所は、東京法務局に対して登記を嘱託します。嘱託から1週間が経過すると、後見の登記が完了します。

成年後見に関する登記事項は、法務局が発行する登記事項証明書によって確認・証明が可能です。

家庭裁判所に成年後見人の選任(=後見開始)を申し立てる際には、以下の書類を提出する必要があります。

※成年後見人候補者が法人の場合には,当該法人の商業登記簿謄本(登記事項証明書)

※東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局で発行するもの

・預貯金および有価証券の残高がわかる書類:預貯金通帳写し、残高証明書など

・不動産関係書類:不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など

・負債がわかる書類:ローン契約書写しなど

・収入に関する資料の写し:年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、家賃・地代等の領収書など

・支出に関する資料の写し:施設利用料、入院費、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書など

なお、審理のために必要な場合は、追加で書類の提出を依頼されることがあります。

任意後見については、開始する際の手続きの流れが成年後見とは異なります。

任意後見を開始する手続きの流れは、以下のとおりです。

まず、本人と任意後見受任者(=任意後見人になる人)の間で任意後見契約を締結します。任意後見契約では、任意後見人の権限内容や報酬などを定めます。

任意後見契約は、公正証書で締結しなければなりません(任意後見契約に関する法律3条)。公正証書は、公証役場を通じて作成できます。

任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人が法務局に嘱託して登記が行われます(後見登記等に関する法律5条)。

本人の判断能力が低下して不十分な状況になった場合、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者は、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行います。

家庭裁判所は、任意後見の開始要件が満たされていることを確認した上で、適任者を任意後見監督人に選任します。

任意後見監督人の選任によって任意後見が開始します。

任意後見人は、任意後見契約に従い、本人を代理して法律行為をすることが可能となります。任意後見監督人は、任意後見人に職務が適正に行われているかどうか監督します。

任意後見を開始するためには、任意後見契約の締結時(=公正証書の作成時)と任意後見監督人の選任申立て時の2回にわたって手続きを行う必要があります。

各手続きの必要書類は、以下のとおりです。

成年後見人を選任してもらうには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。後見開始の申立ては自分で行うこともできますが、難しく感じる場合や判断に迷う場合は弁護士へご相談ください。