「保佐人」とは、判断能力が著しく低下した人(=被保佐人)のために、契約などの法律行為をサポートする人です。家庭裁判所の審判によって選任されます。

認知症などによって判断能力が著しく低下すると、詐欺被害や浪費によって財産を失うリスクが高くなります。

保佐人が選任されると、本人が重要な契約などの法律行為を行う際に、保佐人の同意が必要となります。契約締結などの是非を適切に判断して、本人を詐欺や浪費などのリスクから守ることが保佐人の役割です。

保佐人には、本人による重要な法律行為について「同意権」と「取消権」が与えられます。また、家庭裁判所の審判によって個別に「代理権」が付与されることもあります。

家庭裁判所によって選任された保佐人は、以下の行為について同意権が付与されます(民法13条1項)。

これらの行為を本人は単独で行うことができず、保佐人の同意を得なければなりません。

保佐人の同意なく上記の行為がなされた場合には、本人または保佐人がその行為を取り消すことができます(=取消権。民法13条4項)。

保佐人には、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について代理権が付与されることがあります(民法876条の4)。

代理権の対象とされた法律行為は、保佐人が本人の代わりに行うことができます。保佐人が代理権の範囲内で、本人のためにすることを示して行った法律行為の効果は本人に帰属します(民法99条1項)。

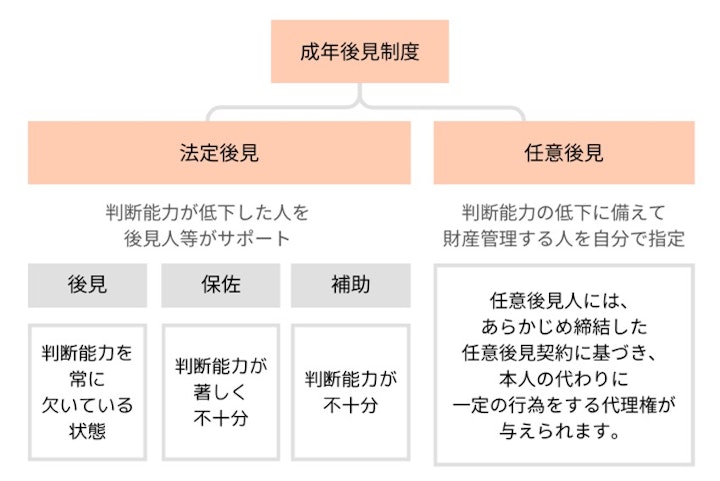

保佐人と同じく、判断能力の低下した本人をサポートする人に当たるのが「後見人(成年後見人)」と「補助人」です。後見・保佐・補助の3つは「法定後見」と総称されています。

保佐人と後見人・補助人の間には、主に以下の2点について違いがあります。

後見人・保佐人・補助人は、いずれも本人の判断能力が低下した場合に選任されますが、その程度が以下のとおり異なります。

区分 | 本人の判断能力の程度 | 説明 |

|---|---|---|

後見 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況(民法7条) | 支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない |

保佐 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分(民法11条) | 支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない |

補助 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分(民法15条1項) | 支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある |

判断能力の低下がもっとも進んでいるのが後見で、保佐は中程度、補助は3つの中でもっとも軽症です。保佐については、中程度の認知症患者などが対象となります。

後見・保佐・補助では本人の判断能力の程度が異なることを踏まえて、後見人・保佐人・補助人の権限の内容や範囲についても、以下のとおり差が設けられています。

権限の内容 | |

|---|---|

後見人 | 法律行為全般に関する代理権・取消権(日常生活に関する行為を除く) |

保佐人 | 民法13条1項各号所定の行為に関する同意権・取消権、家庭裁判所によって指定された法律行為に関する代理権 |

補助人 | 民法13条1項各号所定の行為のうち、家庭裁判所によって指定されたものに関する同意権・取消権、家庭裁判所によって指定された法律行為に関する代理権 |

※民法13条1項各号所定の行為については、「同意権・取消権」の1~10を参照

後見人の権限の範囲がもっとも幅広く、保佐人の権限は中間で、補助人の権限の範囲はもっとも狭くなっています。

保佐人には、補助人よりも広い範囲で同意権・取消権が認められています。保佐人の代理権については、後見人とは異なり包括的に認められているわけではないものの、必要に応じて家庭裁判所が個別に付与できます。

保佐人の選任手続きは、以下の流れで進行します。

保佐人の選任は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます(=保佐開始の申立て)。申立てができるのは、以下のいずれかに当たる者です。

保佐開始の申立てに必要な費用は、以下の通りです。

保佐開始の申立てに必要な書類は、裁判所ウェブサイトをご参照ください。

家庭裁判所が保佐開始の申立てを受理した後、家庭裁判所調査官や参与員などにより、本人や保佐人候補者との面談が行われます。面談では、申立ての実情や本人の意見などを家庭裁判所調査官や参与員などが聴き取ります。

また、必要に応じて、本人の判断能力に関する鑑定などが実施されることがあります。

面談調査や鑑定などの結果を踏まえて、保佐開始にふさわしい状態であるかどうかを家庭裁判所が審査します。

保佐の要件が満たされていると判断した場合、家庭裁判所は保佐開始の審判によって保佐人を選任します。

保佐人の候補者は申立ての際に推薦できますが、家庭裁判所が適任者を裁量的に判断して選任するため、推薦した候補者が保佐人に選ばれるとは限りません。

保佐が開始された場合には、家庭裁判所が東京法務局に対して登記を嘱託します。嘱託後1週間程度で、保佐の登記が完了します。

保佐人は家庭裁判所に対して、本人(被保佐人)の財産の中から相当な報酬を付与すべき旨を請求できます(=報酬付与の申立て。民法876条の5第2項、民法862条)。

代理権が付与されていない保佐人の報酬は、月額2万円程度が標準的です。

これに対して、代理権が付与されている保佐人の報酬額の目安は、管理する財産の額に応じて以下のとおりです。

管理する財産の額 | 報酬額の目安 |

|---|---|

1,000万円以下 | 月額2万円 |

1,000万円超~5,000万円以下 | 月額3万円~4万円 |

5,000万円超 | 月額5万円~6万円 |

保佐人は、判断能力が著しく低下した本人の法律行為をサポートする役割を担います。保佐人が適切にサポートを行えば、本人を詐欺や浪費などの危険から守ることができます。

保佐人の権限の範囲は、後見人よりは狭いものの、補助人よりは広く設定されています。認知症の進行度が中程度以上に達した場合には、家庭裁判所に申し立てれば保佐が開始される可能性が高い

です。

認知症などにより、ご家族の判断能力が相当程度低下した場合には、保佐開始の申立てをご検討ください。