「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です(民法1042条1項)。 被相続人は生前贈与や遺贈によって財産を自由に譲渡できますが、相続に対する期待を一定の限度で保護するため、兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人には遺留分が認められています。

遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人です。具体的には以下の者に遺留分が認められています。

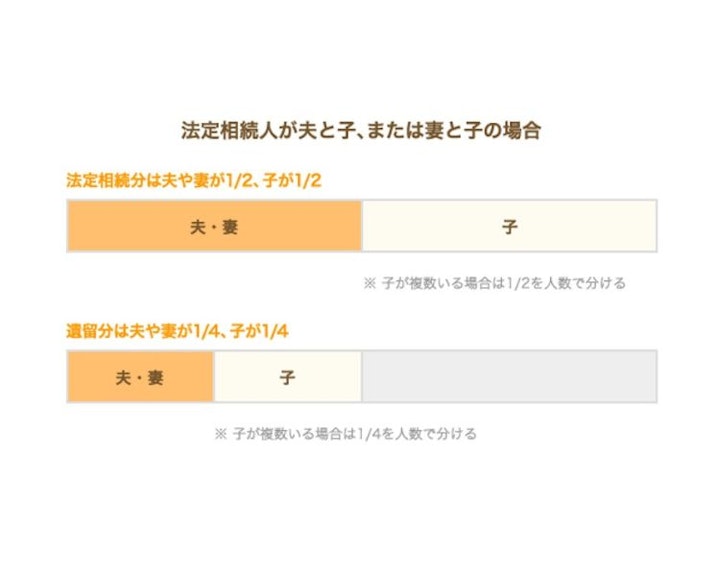

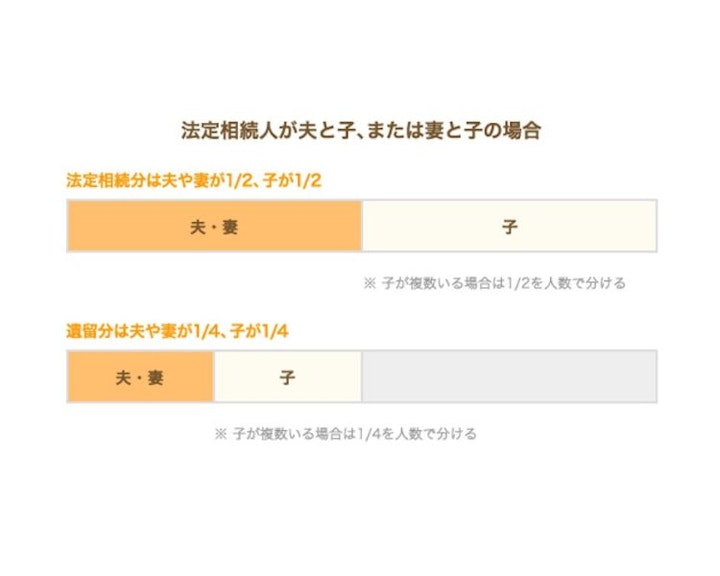

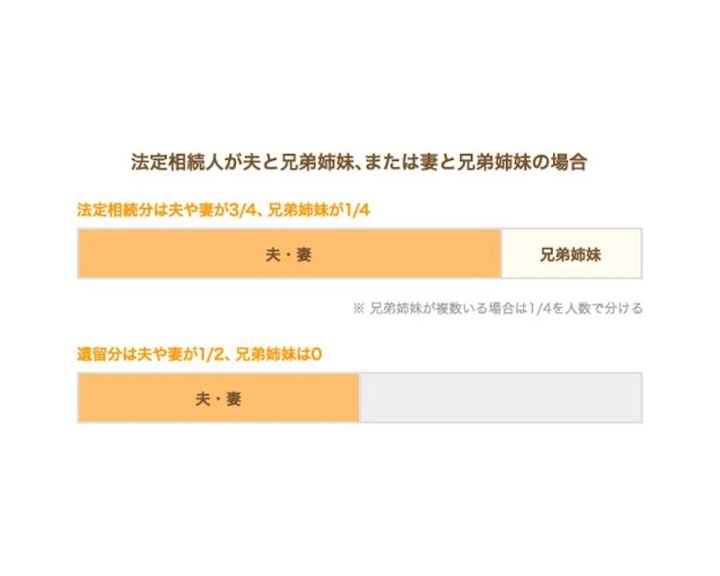

遺留分の割合は、相続人の構成と法定相続分に応じて決まります。

1. 直系尊属のみが相続人である場合

遺留分割合=法定相続分×3分の1

→父の遺留分割合は各3分の1

→父と遺留分割合は各6分の1(3分の1の遺留分を2人で分ける)

2. それ以外の場合

遺留分割合=法定相続分×2分の1

→配偶者の遺留分割合は4分の1(=2分の1×2分の1)、 子1人の遺留分割合は4分の1

→配偶者の遺留分割合は4分の1(=2分の1×2分の1)、 子2人の遺留分割合は各8分の1(4分の1の遺留分を2人で分ける)

遺留分額は、以下の手順で計算します。

まずは、以下の財産の総額を計算します。

※3と4について、贈与の当時において贈与者と受贈者が遺留分を侵害することを知っていたときは、それより前の期間の贈与も遺留分の基礎財産に含まれます。

上記の財産の総額から、相続債務の全額を控除した額が基礎財産額となります。

次に、遺留分割合を確認します。 前述のとおり、直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1が遺留分割合です。

最後に、以下の式によって遺留分額を計算します。

遺留分額=基礎財産額×遺留分割合

たとえば、基礎財産額が3,000万円で遺留分割合が4分の1の場合、遺留分額は750万円です。

基礎財産額が3,000万円であると仮定して、以下の各パターンにつき、実際に遺留分割合と遺留分額を計算してみましょう。

<設例1>

設例1では、Aの法定相続分は2分の1、B・Cの法定相続分は各4分の1(2分の1の法定相続分を2人で分ける)です。

遺留分割合は法定相続分の2分の1なので、Aの遺留分割合は4分の1、B・Cの遺留分割合は各8分の1(4分の1の法定相続分を2人で分ける)となります。

したがって、Aの遺留分額は750万円(=3,000万円×4分の1)、B・Cの遺留分割合は各375万円(=3,000万円×8分の1)です。

<設例2>

設例2では、Aの法定相続分は2分の1、Bの法定相続分は4分の1、D・Eの法定相続分は各8分の1です。

遺留分割合は法定相続分の2分の1なので、Aの遺留分割合は4分の1、Bの遺留分割合は8分の1、D・Eの遺留分割合は各16分の1となります。

したがって、Aの遺留分額は750万円(=3,000万円×4分の1)、Bの遺留分割合は375万円(=3,000万円×8分の1)、D・Eの遺留分割合は各187万5,000円(=3,000万円×16分の1)です。

<設例3>

設例3では、A・Bの法定相続分は各2分の1です。

直系尊属のみが相続人である場合、遺留分割合は法定相続分の3分の1なので、A・Bの遺留分割合は各6分の1となります。

したがって、A・Bの遺留分額は各500万円(=3,000万円×6分の1)です。

<設例4>

設例4では、Aの法定相続分は4分の3、B・Cの法定相続分は各8分の1(4分の1の法定相続分を2人で分ける)です。

配偶者の遺留分割合は法定相続分の2分の1なので、Aの遺留分割合は8分の3です。したがって、Aの遺留分額は1,125万円(=3,000万円×8分の3)となります。

一方、兄弟姉妹に遺留分は認められないので、B・Cに遺留分はありません。

遺留分を計算する際には、基礎財産を漏れなく把握することが重要です。

基礎財産の把握漏れが生じると、請求できる遺留分額が少なくなってしまいます。被相続人が所有していた財産に加えて、被相続人口座の入出金履歴や贈与契約書などを手掛かりに、生前贈与についても調査を行いましょう。

特に生前贈与については、内容や時期などの調査が難航するケースが非常に多いです。調査方法が分からない場合や、漏れなく調査を行いたい場合は、弁護士にご依頼ください。

実際に取得できた基礎財産の額が遺留分額を下回った場合は、基礎財産を多く取得した人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます(民法1046条1項)。

遺留分侵害額請求を行うと、実際の取得額と遺留分額の差額に相当する金銭の支払いを受けられます。基礎財産の調査を漏れなく行った上で、適正額の遺留分侵害額請求を行いましょう。

遺留分侵害額請求は、協議・調停・訴訟の手続きによって行います。弁護士に依頼すれば、代理人として適切に対応してもらえるでしょう。

生前贈与や遺言書の内容に納得できず、遺留分侵害額請求を検討している方は、お早めに弁護士までご相談ください。

詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。

遺留分侵害額請求とは?請求のやり方や期限、請求された場合の対処法も解説

遺留分の割合は、相続人の構成と法定相続分によって決まります。直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1が遺留分割合となります。

適正額の遺留分を確保するためには、遺留分割合の正しい計算に加えて、基礎財産の網羅的な調査が欠かせません。調査によって基礎財産をできる限り発見すれば、請求できる遺留分侵害額を増やすことができます。

弁護士に相談すれば、基礎財産の調査や遺留分割合・遺留分額の計算などにつき、法的な知見と経験を基にしたアドバイスを受けられます。実際の遺留分侵害額請求に当たっても、協議・調停・訴訟の手続きを代理人としてサポートしてもらえます。

他の相続人ばかりが生前贈与を受けていた、遺言書の内容があまりにも偏っていたなど、相続の結果に納得できない方はお早めに弁護士へご相談ください。