「遺産分割協議証明書」とは、各相続人が遺産分割協議の内容を証明する書類です。遺産分割協議で合意した内容が記載されます。

「遺産分割協議証明書」と「遺産分割協議書」は、名称や作成方法が異なりますが、効力は同じです。相続人全員の遺産分割協議証明書を提出することで、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを行うことができます。

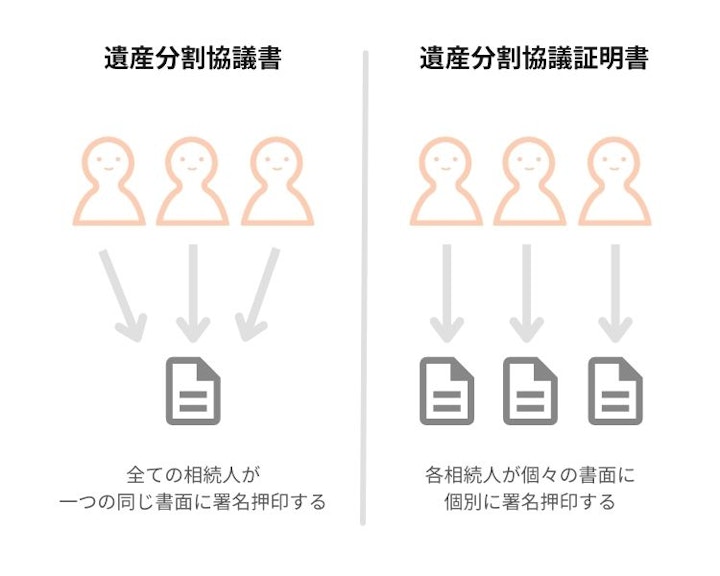

遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の違いは、主に「作成方法」と「記載内容」にあります。

まず作成方法について、遺産分割協議書は、全ての相続人が一つの同じ書面に署名押印します。相続人の署名押印が1人でも欠けていると、遺産分割協議書は無効となります。

一方で、遺産分割協議証明書は、各相続人が個々の書面に個別に署名押印します。不動産の相続登記や預金の払い戻しなどの相続手続きをする際には、相続人全員分の遺産分割協議証明書が必要です。

記載内容については、書面の作成日が異なる場合があります。遺産分割協議書の作成日は統一されているのに対し、遺産分割協議証明書の作成日は各相続人の署名押印したタイミングによって揃わないケースがあります。この場合、最も遅い日が遺産分割協議の成立日となります。

遺産分割協議証明書のメリットは、相続人の中に連絡を取りづらい人や遠方にいる人がいる場合でも作成しやすい点です。

遺産分割協議証明書は、相続人各自が個別に作成するため、遠方に居住する相続人同士での書類のやり取りが容易です。全員の署名押印を1枚の書面に集める必要がないため、郵送や通信手段を利用して迅速に手続きを進めることができます。

また、相続人の中に連絡が取りにくい人がいる場合でも、協力的な相続人から順に書類を集めることができます。

遺産分割協議証明書は個別に作成するため、全員で1つの書面を作成する遺産分割協議書に比べると偽造のリスクが高まります。偽造を防止するには、押印に実印を使用し、印鑑登録証明書の提出を求めるなどの対策が必要です。

遺産分割協議証明書の作成に協力しない相続人がいる場合には、その他の相続人の遺産分割協議証明書を作成できたとしても、結局相続手続きが進まない可能性があります。

相続手続きでは、遺産分割協議書の提出が求められることが一般的なため、担当者が遺産分割協議証明書の扱いに慣れていない場合には、対応を断られる可能性があります。

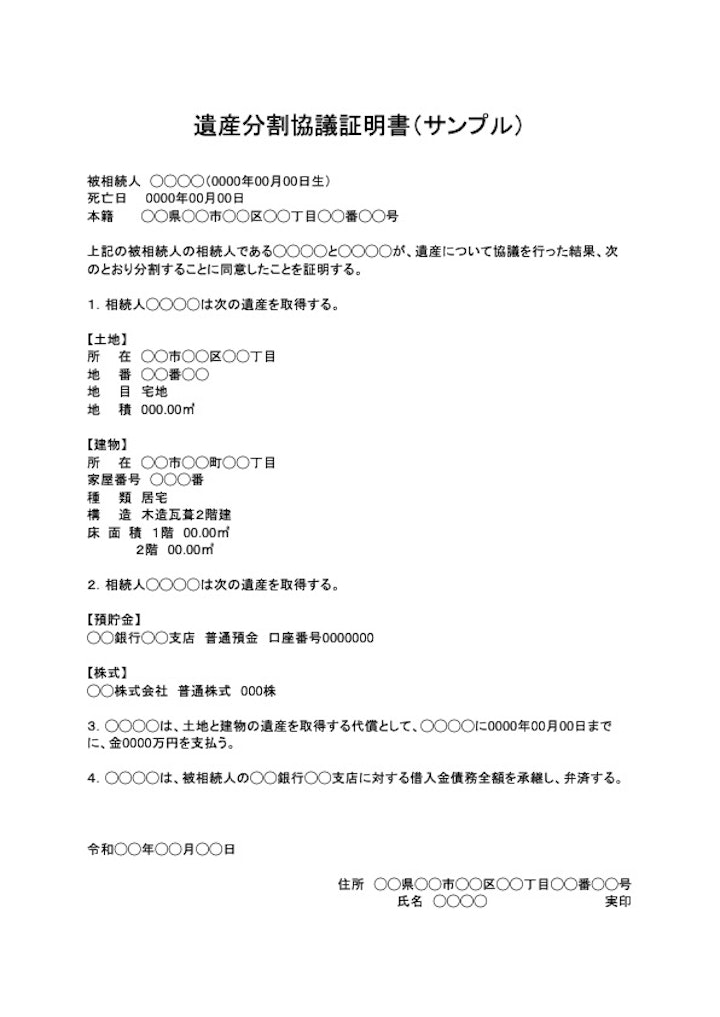

遺産分割協議証明書のひな方を紹介します。

まずは冒頭に「遺産分割協議証明書」と表題を記載します。「遺産分割協議書」と間違えないように注意してください。

誰の相続についての遺産分割協議証明書なのかを特定するために、被相続人の情報を記載します。

具体的には、被相続人の名前、生年月日、死亡日、本籍地などを記載します。

遺産分割協議を行って、各相続人が合意をした旨を記載します。

具体的には、「上記の被相続人の相続人である◯◯◯◯と◯◯◯◯は、遺産について協議を行った結果、次のとおり分割することに同意した。」などと記載します。

各相続財産について、どの財産を誰が取得するのかを特定する必要があります。記載方法は、遺産分割協議書を作成する場合と同じです。詳しくは遺産分割協議書の記事で解説しているので、あわせてお読みください。

遺産分割協議証明書には、相続人が個別に署名・押印をします。署名は直筆で、押印に使用する印鑑は実印を使用しましょう。実印を持っていない場合は、市区町村役場で印鑑登録をしておきましょう。

遺産分割協議証明書の書式を以下のリンクからダウンロードできます。ぜひご活用ください。

このひな形は、遺産分割協議証明書に関する情報提供を目的としたものであり、内容を保証するものではありません。遺産分割協議証明書を作成する際は、弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書と同じ効力を持ちますが、メリットだけでなくデメリットもあるため、相続人の状況によって、どちらを作成するか慎重に決めましょう。

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書のどちらを作成すべきか、他の相続人と事前に話し合うことも大切です。

遺産分割協議証明書の作成方法や文案に不安がある場合には、相続の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。