遺産分割協議書とは、遺産分割に関する話し合い(遺産分割協議)で合意した内容をまとめた書面です。

遺産分割協議書は、遺産の具体的な分配方法を明確にし、名義変更などの相続手続きを進めたり、将来の紛争を防いだりするために重要な文書です。

.jpeg?w=720)

遺産分割協議書の作成は法的に必須ではありませんが、口頭の合意だけではお互いの認識のずれから後々トラブルになったり、名義変更などの相続手続きが滞ったりするリスクがあります。

将来のトラブルを避けて、名義変更などの相続手続きを円滑に進めるためには、遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。

遺産分割協議書はどこかで入手するものではなく、相続人のうち誰かが作成する必要があります。

遺産分割協議書の内容は具体的な状況に応じて変わるため、自力で作成するのが難しい場合には、弁護士などの専門家に作成を依頼しましょう。

遺産分割協議書を誰が作成するかは、相続人同士で話し合って決めるのがよいでしょう。

もし、相続人の1人が他の相続人に無断で遺産分割協議書を作成したとしても、他の相続人全員が内容を認めて署名に応じれば、遺産分割協議書は有効です。

遺産分割協議書に、法的に決められた書き方は特にありません。必要事項が書かれていれば、有効な遺産分割協議書として成立し、相続手続きに使用できます。

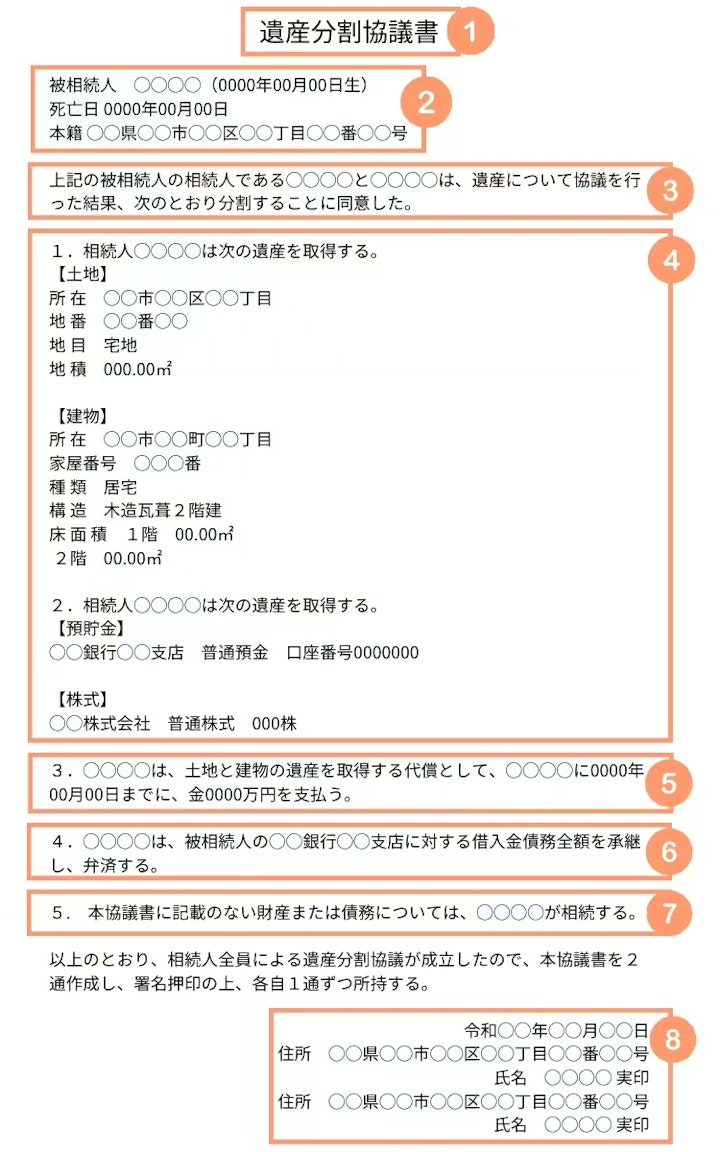

とはいえ、遺産分割協議書の内容を1から考えるのは大変なので、ひな形を参考に作成するのがよいでしょう。

以下のひな形には、遺産分割協議書の例として代表的な遺産を記載しています。ご自身の状況に合わせて、必要な内容を加筆修正してください。

被相続人 ◯◯◯◯(0000年00月00日生)

死亡日 0000年00月00日

本籍 ◯◯県◯◯市◯◯区◯◯丁目◯◯番◯◯号

上記の被相続人の相続人である◯◯◯◯と◯◯◯◯は、遺産について協議を行った結果、次のとおり分割することに同意した。

1.相続人◯◯◯◯は次の遺産を取得する。

【土地】

所 在 ◯◯市◯◯区◯◯丁目

地 番 ◯◯番◯◯

地 目 宅地

地 積 000.00㎡

【建物】

所 在 ◯◯市◯◯町◯◯丁目

家屋番号 ◯◯◯番

種 類 居宅

構 造 木造瓦葺2階建

床 面 積 1階 00.00㎡

2階 00.00㎡

2.相続人◯◯◯◯は次の遺産を取得する。

【預貯金】

◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号0000000

【株式】

◯◯株式会社 普通株式 000株

3.◯◯◯◯は、土地と建物の遺産を取得する代償として、◯◯◯◯に0000年00月00日までに、金0000万円を支払う。

4.◯◯◯◯は、被相続人の◯◯銀行◯◯支店に対する借入金債務全額を承継し、弁済する。

5. 本協議書に記載のない財産または債務については、◯◯◯◯が相続する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を2通作成し、署名押印の上、各自1通ずつ所持する。

令和◯◯年◯◯月◯◯日

住所 ◯◯県◯◯市◯◯区◯◯丁目◯◯番◯◯号

氏名 ◯◯◯◯ 実印

住所 ◯◯県◯◯市◯◯区◯◯丁目◯◯番◯◯号

氏名 ◯◯◯◯ 実印

このひな形は、遺産分割協議書に関する情報提供を目的としたものであり、内容を保証するものではありません。遺産分割協議書を作成する際は、弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割協議書のひな形をもとに、各項目の書き方と文例を紹介していきます。

遺産分割協議書は、パソコンで作成しても、手書きで作成しても構いません。自分にとってやりやすい方法で作成しましょう。

まずは冒頭に「遺産分割協議書」と表題を記載します。

誰の相続についての遺産分割協議書なのかを特定するために、被相続人の情報を記載します。

具体的には、被相続人の名前、生年月日、死亡日、本籍地などを記載します。

遺産分割協議を行って、各相続人が合意をした旨を記載します。

具体的には、「上記の被相続人の相続人である◯◯◯◯と◯◯◯◯は、遺産について協議を行った結果、次のとおり分割することに同意した。」などと記載します。

相続人の数が多い場合には、相続人の名前を別の場所にまとめて記載する方法もあります。

各相続財産について、どの財産を誰が取得するのかを特定するための書き方を紹介します。

銀行名と支店名、預金の種類(普通預金や定期預金など)、口座番号などを記載します。また、取得する相続人と、割合も記載します。

具体的な金額を記載するパターンと、取得する割合を記載するパターンがあります。現金に相続手続きはないので、相続人同士が理解できれば、どのような書き方でも構いません。

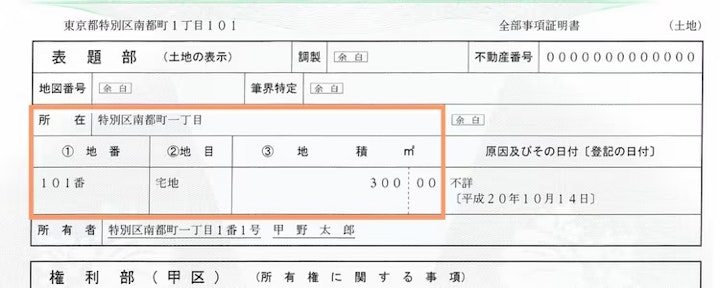

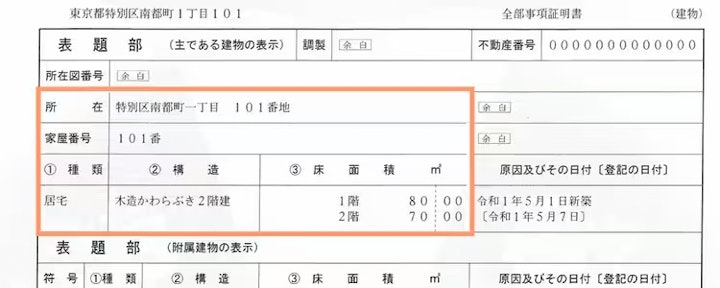

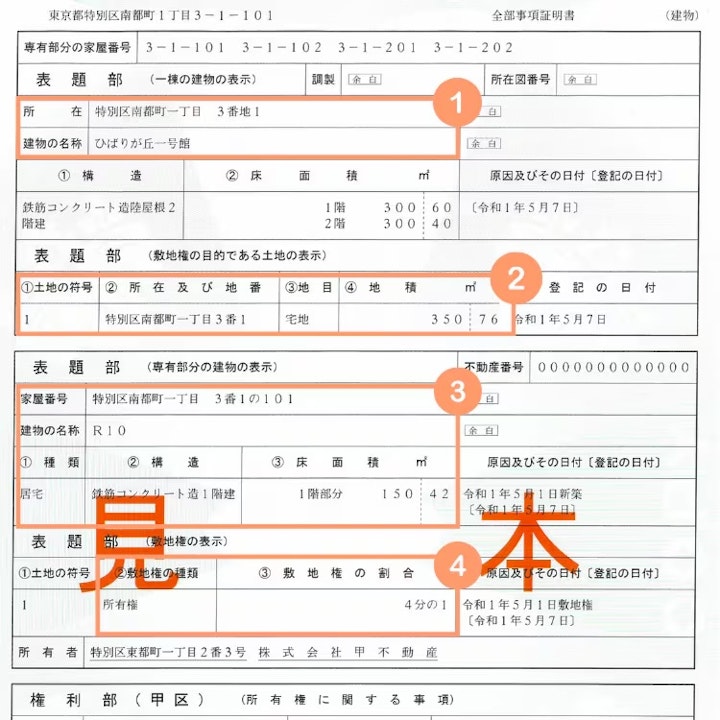

土地や建物といった不動産を相続する場合、「登記事項証明書」(登記簿謄本)の内容に従って記載します。登記事項証明書は、法務局で取得できます。

土地の場合は、所在、地番、地目、地積を記載します。 共有の場合には、上記に加えて、共有持分も記載します。

建物の場合は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。

マンションの場合には、一棟の建物、敷地権の目的である土地、専有部分の建物、敷地権についてそれぞれ記載します。

出典:法務省:登記事項証明書(不動産登記)の見本(区分建物)

借地権の場合には、賃貸人と、土地の所在、地番、地目、地積を記載します。

自動車を相続する場合には、自動車登録番号や車台番号を記載します。

株式を相続する場合には、株式の発行会社、種類、株数を記載します。

不動産を特定の相続人が取得し、他の相続人に対して代償金を支払う場合には(代償分割)、対象となる不動産の情報に加えて、代償金の支払い方法を記載します。

具体的には、支払日、支払い金額、銀行振込の場合には振込先の銀行口座(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人)、振込手数料を負担する人を記載します。

被相続人の借金などの債務を相続する場合には、誰がその債務を弁済するかを記載します。

具体的には、「誰が借金を相続して返済するか」「どこからお金を借りているか(金融機関など)」を記載します。

遺産分割協議書を作成するまでに、相続財産の調査をする必要があります。しかし、それでも把握していなかった財産が、後日見つかることがあります。

こうした場合に備えて、新たに財産が見つかった場合どう分けるか、あらかじめ遺産分割協議書に記載しておくと良いでしょう。具体的には「特定の相続人が全て取得する」や「再度遺産分割協議をする」などの方法が考えられます。

遺産分割協議書に記載がなかった場合は、後日見つかった財産についてのみ再度協議を行う必要があります。

遺産分割協議書には、相続人が署名と押印をすることが一般的です。

押印に使用する印鑑は実印を使用しましょう。預貯金の引き出しや相続登記を行う際に、実印が押印された遺産分割協議書と、印鑑証明書が必要になります。

実印を持っていない場合は、市区町村役場で印鑑登録をしておきましょう。

遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、2枚以上の用紙が1つの連続した文書であることを証明するために「契印」を押します。

遺産分割協議書がホチキス止めされている場合には、全ページの見開き部分に、両ページにまたがるように契印を押します。

遺産分割協議書が袋とじになっている場合には、表紙または裏表紙に、製本テープと用紙にまたがるように契印を押します。

契印を押す場合には、すべての相続人の契印が必要です。

相続人が複数いる場合などで、同じ内容の遺産分割協議書を複数作成する場合には、すべての遺産分割協議書が同じ内容であることを証明するために割印を押します。

複数の遺産分割協議書を重ねた状態から、縦と横に少しずらし、全ての遺産分割協議書にまたがるように割印を押します。

割印を押す場合には、すべての相続人の割印が必要です。

国税庁と法務局が、遺産分割協議書の記載例を公開しています。遺産分割協議書の書き方として参考にするのもよいでしょう。

国税庁が公開している遺産分割協議書の記載例は、次のリンクからご覧いただけます。PDFの36枚目です。

法務局が公開している遺産分割協議書の記載例は、次のリンクからご覧いただけます。PDFの3枚目です。

遺産分割協議書の提出先は、相続手続きの種類によって異なります。具体的には以下のようになります。

詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。 関連記事:遺産分割協議書の提出先と期限は?コピーで提出してもOK?

遺産分割協議書の作成自体には期限はありませんが、相続手続きには期限があるものもあるため、計画的に作成する必要があります。

たとえば、相続税が発生する場合には、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。この期限を過ぎると、原則として延滞税が課せられます。

また、不動産を相続した場合の相続登記については、法改正により2024年4月1日以降は期限が設けられます。相続が発生したことと、不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。これらの登記義務に違反すると、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割協議書は、相続人が遺産を分割する際に合意した内容を書面にしたものです。遺産分割協議に合意して遺産分割協議書に署名した場合、その内容を後から変更することは原則としてできません。

しかし、無効事由や取り消し事由がある場合には、遺産分割協議書の無効や取り消しを主張できる場合があります。

詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。

関連記事:遺産分割協議書が無効・取り消しとなるケースは?8つのパターンと手続きを解説

遺産分割協議書を作成する際には、次のような書類が必要です。

詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。 関連記事:遺産分割協議書の必要書類は?取得方法や用途、有効期限も解説

「遺産分割協議証明書」とは、各相続人が遺産分割協議の内容を証明する書類です。相続人が遠方にいたり連絡が取りづらかったりする場合に、遺産分割協議書の代わりに作成することができます。

相続人の中に連絡を取りづらい人や遠方にいる人がいる場合でも作成しやすいメリットがありますが、相続手続きの担当者によっては遺産分割協議証明書では対応してもらえない可能性があります。

詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。

関連記事:遺産分割協議証明書とは?遺産分割協議書との違いや作成方法を書式付きで解説

遺産分割協議書は相続人が自分で作成できますが、作成方法や内容に不安がある場合には弁護士などの専門家に相談しましょう。

弁護士などの専門家のアドバイスを受けることで、法的に不備のない遺産分割協議書を作成し、名義変更などの相続手続きをスムーズに進めることができます。

遺産分割に争いのない場合でも、遺産分割協議書の作成のみを依頼できる弁護士などの専門家もいます。まずは気軽に相談してみましょう。