子どもが親の代わりに祖父母や伯父などの遺産を相続する「代襲相続」は、親が相続放棄した場合には発生しません。

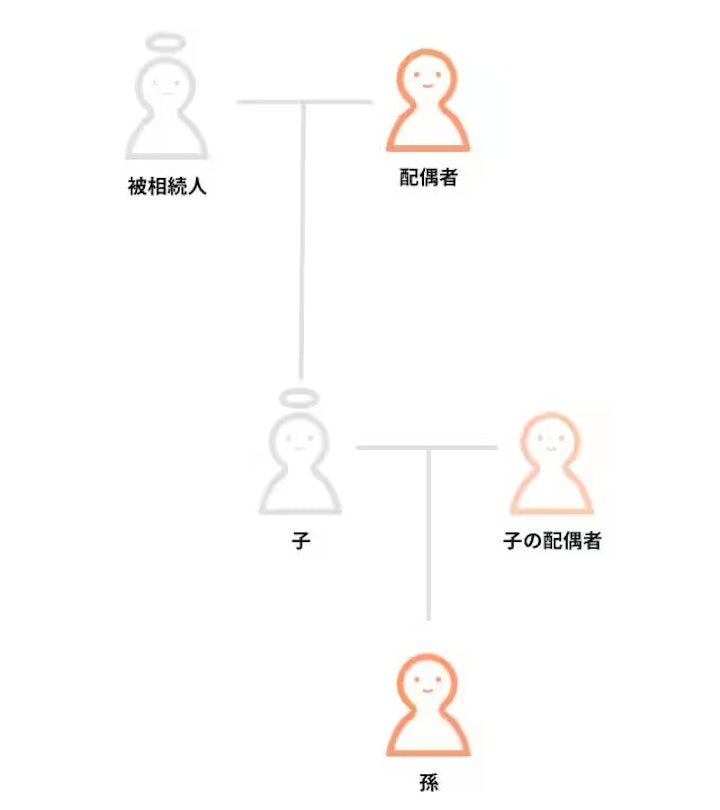

「代襲相続」とは、相続権を失った者に代わって、その子どもが遺産を相続することを意味します。

(例)

被相続人

子どもA(相続発生時点ですでに死亡)

孫B

たとえば被相続人が死亡した時点で、子どもがすでに死亡していたとします。この場合、Aの子ども(=被相続人の孫)であるBは、Aに代わって被相続人の遺産を相続できます。これが代襲相続です。

代襲相続が発生するのは、以下の1~3の要件をすべて満たす場合です。

・被相続人の直系卑属(子、孫など)

・被相続人の兄弟姉妹

・死亡

・相続欠格(民法891条)

・相続廃除(民法892条)

※被相続人の直系卑属である子どもがすでに死亡している場合や、相続欠格に該当する場合は、さらにその子どもによる再代襲相続が問題になり得ます。

上記2のとおり、代襲相続が発生するのは、死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかによって相続権を失った場合に限ります。相続放棄によって相続権を失った場合には、代襲相続は発生しません。

したがって相続放棄をしたとしても、祖父母や伯父などの遺産を、自分に代わって子どもに相続させることはできません。

相続放棄をした場合は、自分の子どもではなく、残りの相続人または後順位相続人に相続分(相続権)が移動します。

相続分(相続権)の移動につき、想定されるパターンは以下の3つです。

それぞれのパターンについて、具体的な例を用いて、相続分(相続権)がどのように移動するのかを解説します。

相続放棄をしていない相続人が残っているケースで、以下のいずれかに該当する場合は、残りの相続人に相続権が移動します。

※相続順位は以下のとおり

第1順位:被相続人の子

第2順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)

第3順位:被相続人の兄弟姉妹

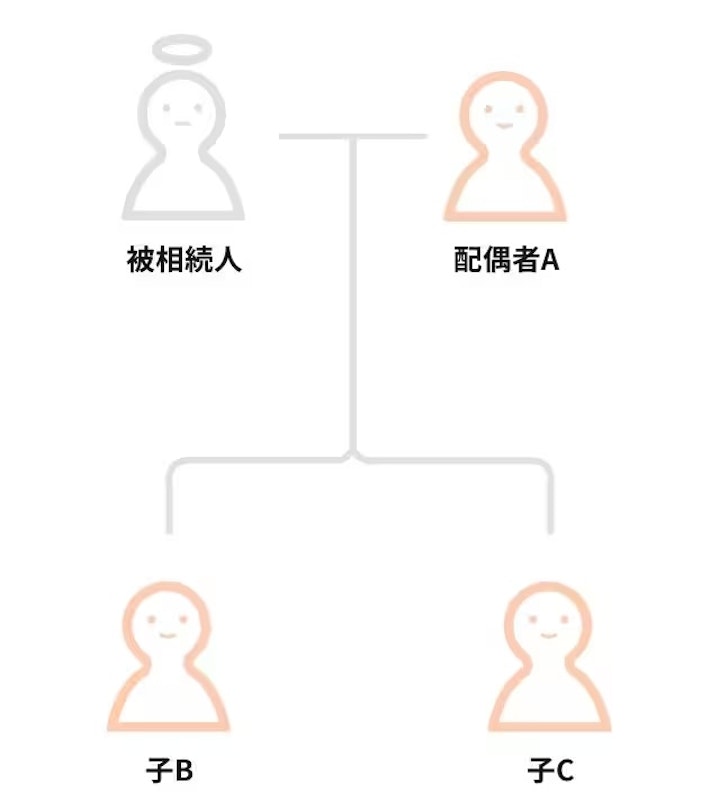

→Aの相続分は、残りの相続人であるB・Cへ均等に配分されます。 その結果、B・Cの相続分は各2分の1となります。

→Bの相続分は、同順位の相続人であるCに移ります。 その結果、A・Cの相続分は各2分の1となります。

→B・Cの相続分は、配偶者Aに移ります。 その結果、Aがすべての遺産を相続します。

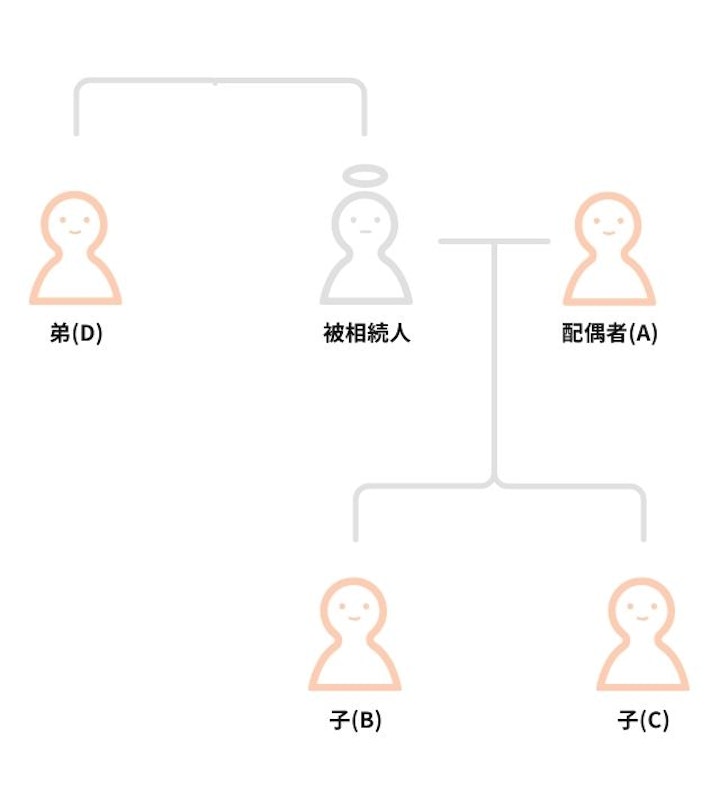

相続放棄をした者と同順位の相続人がおらず、後順位相続人がいる場合には、後順位相続人へ相続権が移動します。

例

→B・Cの相続放棄により、相続権が弟Dに移ります。 配偶者と兄弟姉妹の相続分は3:1なので(民法900条3号)、Aの相続分は4分の3、Dの相続分は4分の1となります。

相続人全員が相続放棄をした場合は、相続人が誰もいなくなります。この場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります(民法952条1項)。

相続財産清算人は、相続債務・遺贈の弁済や特別縁故者への財産分与等を行った後、残った遺産を国庫に帰属させます(民法959条)。

なお相続放棄をした者は、相続放棄の時点で現に占有している相続財産を、相続財産清算人引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければなりません(民法940条)。

代襲相続によって相続権を取得した者(=代襲相続人)も、遺産を相続したくなければ相続放棄ができます。

代襲相続人が相続放棄をする際には、特に以下の2点にご注意ください。

代襲相続人が相続放棄をする際には、親の死亡等によって代襲相続が発生し、自分が相続人になったことを証明しなければなりません。そのため、通常よりも家庭裁判所に提出すべき書類(戸籍謄本など)の種類が増えます。

戸籍謄本などの取得には一定の期間を要するので、相続放棄の準備は早めに進めましょう。

相続放棄の判断および手続きは、個々の相続について別個に行う必要があります。

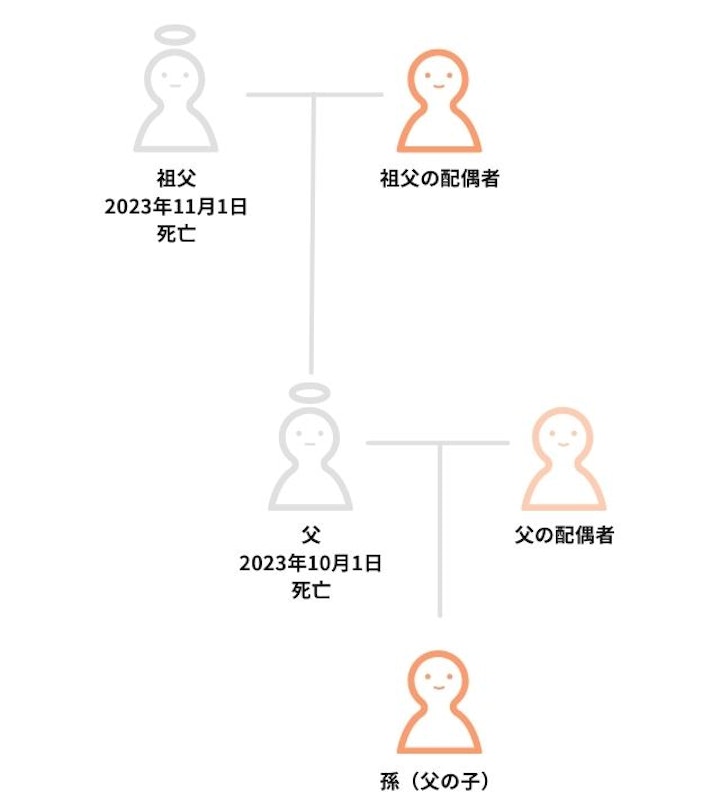

たとえば、以下のようなケースを考えます。

祖父

父

孫(父の子ども)

2023年10月1日、父が死亡

2023年11月1日、祖父が死亡

上記の設例において、孫は父の相続人です。

また、孫は祖父の相続についても、父の死亡に伴う代襲相続によって相続人となります。

孫は、祖父・父の相続についていずれも相続放棄ができますが、それぞれの手続きは別個に行わなければなりません。つまり、祖父の相続を放棄しても父の相続を放棄したことにはならず、逆も同様ということです。

設例のようなケースにおいて、両方相続放棄をする必要がある場合は、どちらも忘れずに家庭裁判所で手続きを行いましょう。

相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。相続放棄をした者の相続分(相続権)は、その子どもではなく、残りの相続人や後順位相続人に移ります。

相続放棄を行う際には、相続分(相続権)の移動による影響に注意が必要です。また、期間制限(熟慮期間)や法定単純承認のリスクにも留意しなければなりません。

相続放棄にはさまざまな注意点があるため、弁護士のアドバイスを受けながら手続きを進めましょう。