兄弟姉妹間で遺産を分け合うケースは、親が亡くなった場合と兄弟のうち1人が亡くなった場合の2つに大別されます。

それぞれのパターンがどのような場合に生じるのか、および各パターンにおける民法上の相続割合(法定相続分)を確認しておきましょう。

複数の子を持つ親が亡くなると、その子である兄弟姉妹全員が相続人となります(民法887条1項)。

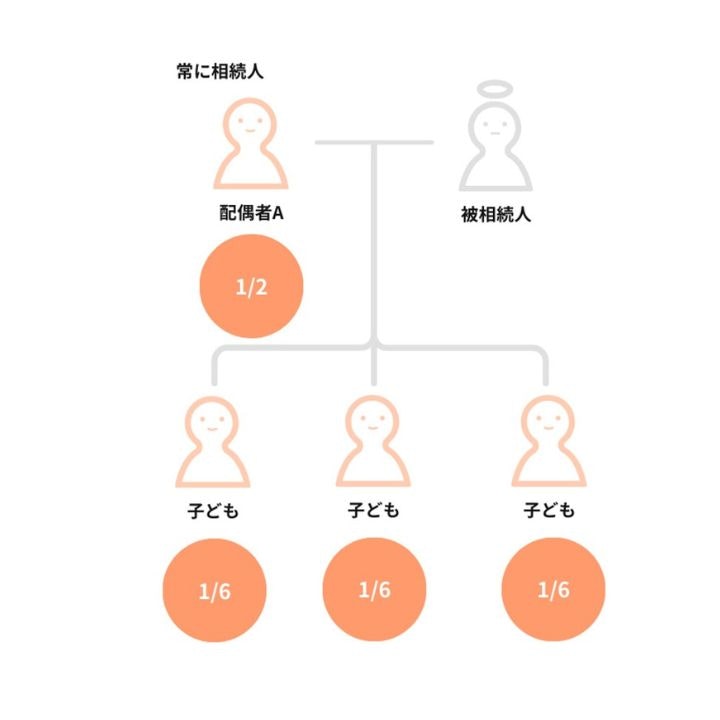

被相続人である親に配偶者がいる場合は、配偶者と子の相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子の相続分は、その人数に応じて均等に割り振ることになります(同条4号)。

(例)被相続人の配偶者と子3人が相続人の場合

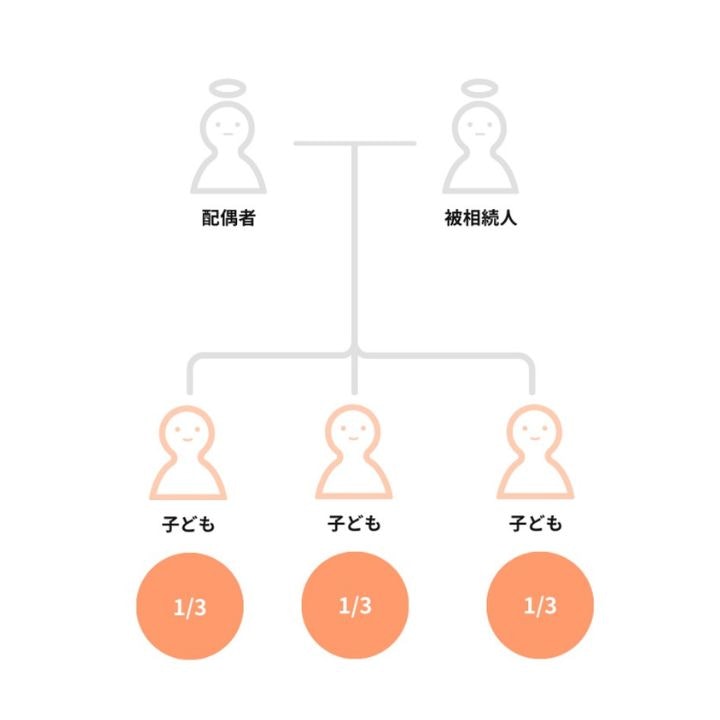

これに対して、被相続人である親に配偶者がいない場合は、その子である兄弟姉妹が均等な割合で遺産を相続します。

(例)被相続人の子3人が相続人の場合

兄弟姉妹のうち1人が亡くなり、亡くなった被相続人に子もしくはその代襲相続人または直系尊属がいずれもいない場合は、他の兄弟姉妹全員が相続人となります(民法889条1項2号)。

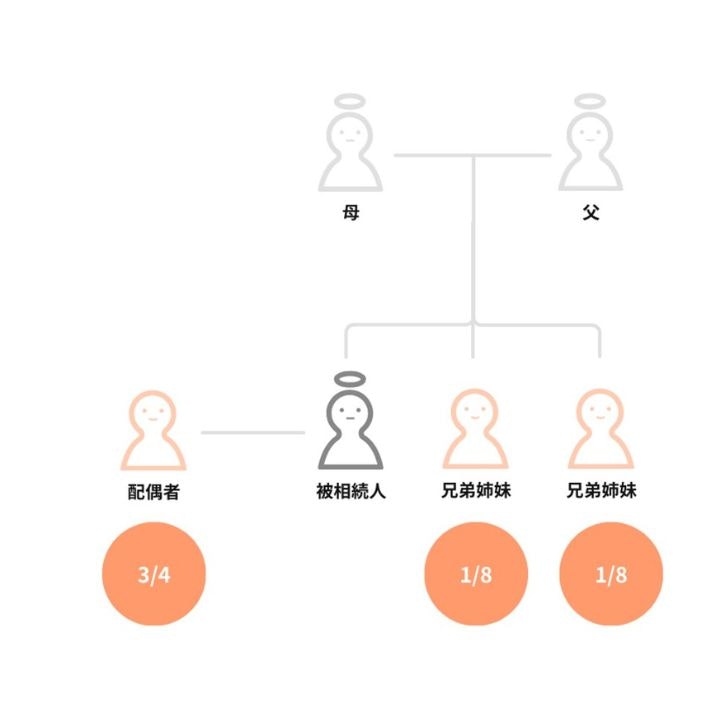

被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です(民法900条3号)。兄弟姉妹の相続分は、その人数に応じて均等に按分することになります(同条4号)。

(例)被相続人の配偶者と兄弟姉妹2人が相続人の場合

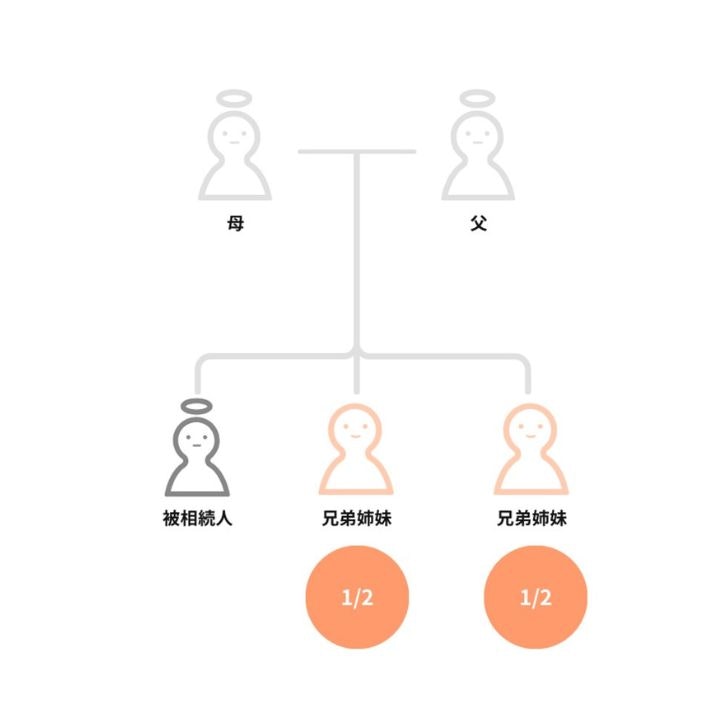

これに対して、被相続人である兄弟姉妹に配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が均等な割合で遺産を相続します。

(例)被相続人の兄弟姉妹2人が相続人の場合

兄弟姉妹間で遺産を分け合う際には、以下のようなトラブルが発生することがあります。特に兄弟姉妹の関係性が疎遠で、日頃からコミュニケーションが十分にとれていない場合は、相続トラブルのリスクが高いので注意が必要です。

「特別受益」とは、相続人が被相続人から特別に受けた遺贈または生前贈与です(民法903条)。 特別受益については、原則として「持ち戻し計算」が行われ、各相続人の相続分に反映されます。特別受益のある相続人の相続分は減り、それ以外の相続人の相続分は増えます。

しかし、特別受益に当たる生前贈与は、被相続人と受贈者である相続人の間で内密に行われ、他の相続人には知らされていないケースが多いです。この場合、特別受益の有無や金額が争われ、相続人間のトラブルに発展することがあります。

特別受益については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

関連記事:特別受益とは?持ち戻しの計算方法や時効、具体例についても解説

「寄与分」とは、相続財産の維持・増加について特別の寄与をした相続人に認められる、相続分の増額です(民法904条の2)。寄与分のある相続人の相続分は増え、それ以外の相続人の相続分は減ります。

寄与分が認められるケースとしては、被相続人の事業に協力した場合、被相続人の生活費を支出した場合、被相続人の療養看護に努めた場合などが挙げられます。

しかしこれらの特別の寄与が、どの程度相続財産の維持・増加に貢献したかについては、必ずしも明確ではないケースが多いです。その場合、寄与分の有無や金額に関して、相続人間で争いが発生することがあります。

詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。

関連記事:寄与分とは?介護したらもらえる?認められる要件や相場、計算方法を解説

相続財産である不動産を分割する方法としては、以下の4つが挙げられます。

不動産の分割方法はどれも一長一短で、メリットとデメリットの両面があります。相続人によって、どの分割方法が適切であるかの判断が異なるケースも珍しくありません。

また、複数の相続人が不動産を相続したいと希望するケースや、反対に相続人が誰も不動産を相続したくないと主張するケースもあります。このような場合にも、不動産の分割方法を巡って相続人同士のトラブルになることが多いです。

不動産の相続手続きについては以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

関連記事:不動産の相続手続きはどう進める?遺産分割や相続登記の手続きの流れ、費用、必要書類まで詳しく解説

被相続人が事業を行っていた場合は、事業承継に関するトラブルが発生することがあります。

特に後継者が決まっていない場合は、誰が会社の株式を相続するのかについて揉めるケースが多いです。妥協案として複数の相続人が会社の株式を相続した結果、経営上の意思決定が難航する例もよく見られます。

また、後継者を誰にするかが決まったとしても、後継者以外の相続人が多めに遺産を相続したいと主張するケースもよくあります。

事業承継については、生前の段階から相続対策を行っておかないと、トラブルに発展するリスクがきわめて高いです。

兄弟姉妹間で遺産を分け合う場合に、できる限り相続人間のトラブルが生じないようにするためには、事前に対策を行うことが重要です。具体的には、以下のような対策が考えられます。

遺言書によって遺産の分け方をあらかじめ指定すれば、相続人同士の遺産を巡る争いを避けられます。被相続人となる方は、生前の元気なうちに遺言書を作成しておくのがよいでしょう。

ただし、遺言書の内容や方式に不備があると、かえって相続トラブルを誘発してしまうので、作成に当たっては弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

無効になりにくい遺言書の作成方法については、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。

関連記事:公正証書遺言とは?メリットや作成手順、自筆証書遺言との違いについても解説

関連記事:遺言書(自筆証書遺言)の書き方は?自分で作成するための例文・見本付きで詳しく解説

相続人となる兄弟姉妹の間で、あるいは被相続人となる方も交えて、あらかじめ相続について話し合っておくことも効果的です。 相続発生後に話し合いを始めるよりも、時間をかけてじっくり検討することができるため、円満に相続を完了できる可能性が高まります。

特別受益や寄与分は、遺産分割に当たって争いになりやすいポイントです。 特別受益に当たる生前贈与や、寄与分の原因となる事業への協力・生活費の支出・介護などについては、その内容について証拠を保存しておきましょう。

被相続人となる方が運営する事業の承継は、できる限り生前の段階で済ませておきましょう。計画的に事業承継を完了すれば、相続人の間で不満が出る事態を防げるほか、遺留分対策や相続税対策も行うことができます。

遺産分割協議の難航が予想される場合は、弁護士に調整を依頼することが有力な選択肢です。客観的な立場にあり、紛争解決について知見を持つ弁護士が調整を行うことによって、大きなトラブルなく遺産分割協議を終えられる可能性が高まります。

兄弟姉妹間で遺産を分け合う場合には、さまざまなトラブルのリスクが想定されます。特別受益・寄与分・不動産の分割方法・事業承継などに関するトラブルが典型例です。

相続トラブルを防ぐためには、事前の対策が重要になります。弁護士のアドバイスを受けながら、家庭の状況に合わせた相続対策を行いましょう。 また、実際に相続トラブルが発生した際には、紛争解決について知見を有する弁護士にご相談ください。