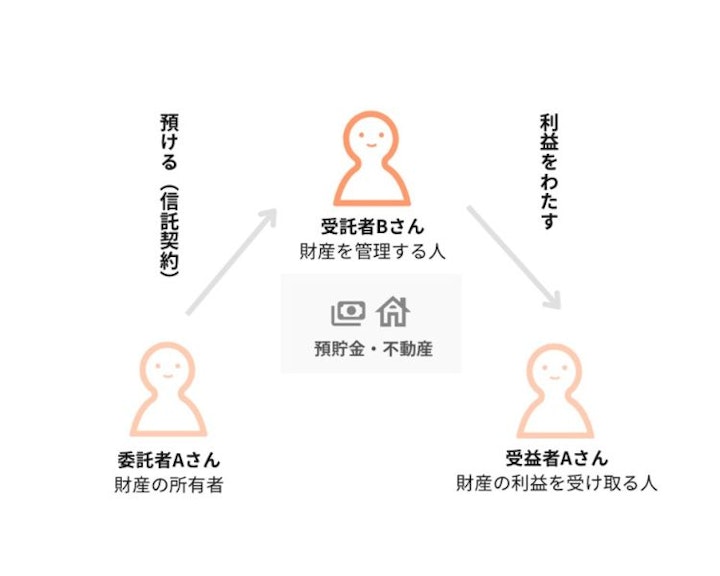

「家族信託」とは、家族や親族などの信頼できる人に財産の管理や処分を任せるしくみです。

財産の所有者を「委託者」、信託契約などの定めに従い財産を管理する人を「受託者」、財産の利益を受け取る人を「受益者」といいます。

財産管理のルールなどを柔軟に定めることができるため、家族信託は認知症対策や相続対策として幅広く活用されています。

「家族信託」は法律上の用語ではなく、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。同協会は、「“信頼できる家族”に財産の管理処分を任せる信託」という意味で家族信託を用いています。

登録商標の使用を避けるために、家族信託は「民事信託」とも呼ばれることもあります。民事信託(家族信託)は、信託銀行などが業務として行う「商事信託」と対比されます。

家族信託を設定する際には、以下の流れで手続きを行います。

財産管理のルールなどを定めた信託契約を締結します。また、遺言書によって家族信託を設定することもできます。

信託契約または遺言書の定めに従い、委託者が受託者に対して財産を信託譲渡します。受託者は信託財産の所有者となりますが、受益者のために財産を管理します。

信託譲渡された財産については、委託者から受託者へ名義変更を行います。不動産については、信託登記が必要です(信託法14条)。

信託契約または遺言書の定めに従い、受託者が受益者のために財産を管理します。受託者による信託財産の管理は、信託の終了まで続きます。

信託契約の締結によって家族信託を設定する場合に、かかる主な費用は以下のとおりです。

0円(印刷代などを除く)

数万円程度 ※信託財産の金額等によって異なる

1または2に50万円~100万円程度を加算

※不動産を信託譲渡する場合

土地:固定資産税評価額の0.3%

建物:固定資産税評価額の0.4% ※登録免許税の金額。公的書類の取得費用などは別途

1に1件当たり5万円~10万円程度を加算

以下の事例・パターンについて、家族信託の設定にかかる金額のシミュレーションを紹介します。

事例1:預金5000万円を信託する場合

事例2:預金1億円を信託する場合

事例3:預金5000万円と土地・建物を信託する場合

パターン1:自分で手続きを行う場合

パターン2:弁護士(登記手続きについては司法書士)に手続きを依頼する場合

※信託契約書を公正証書にて作成する

※信託契約書の作成に関する弁護士費用は信託財産額の1%、信託登記に関する司法書士費用は1件当たり10万円とする

※信託契約書の作成費用(=公証人手数料+弁護士費用)と信託登記の費用(=登録免許税+司法書士費用)のみを計算、その他雑費が発生する場合あり

委託者は受託者に対して、預金5000万円を信託譲渡する。

信託契約書作成の公証人手数料:2万9000円

総額:2万9000円

信託契約書作成の公証人手数料:2万9000円

信託契約書の作成に関する弁護士費用:50万円(=5000万円×1%)

総額:52万9000円

委託者は受託者に対して、預金1億円を信託譲渡する。

信託契約書作成の公証人手数料:4万3000円

総額:4万3000円

信託契約書作成の公証人手数料:4万3000円

信託契約書の作成に関する弁護士費用:100万円(=1億円×1%)

総額:104万3000円

委託者は受託者に対して、預金5000万円、土地1筆(固定資産税評価額1500万円)および建物1棟(固定資産税評価額1500万円)を信託譲渡する。

信託契約書作成の公証人手数料:4万3000円

信託登記の登録免許税:10万5000円

総額:14万8000円

信託契約書作成の公証人手数料:4万3000円

信託契約書の作成に関する弁護士費用:80万円(=8000万円×1%)

信託登記の登録免許税:10万5000円

信託登記に関する司法書士費用:20万円(=10万円×2)

総額:114万8000円

家族信託が開始した後には、以下の費用が発生することがあります。

例:5000万円の預金を信託している場合は1万4500円(2万9000円の半額)

20万円~50万円程度

土地:固定資産税評価額の0.3%

建物:固定資産税評価額の0.4% ※不動産を追加信託する場合の金額

1件当たり5万円~10万円程度

弁護士費用20万円~50万円程度

登録免許税土地:固定資産税評価額の0.3%

建物:固定資産税評価額の0.4%

※不動産を追加信託する場合の金額

1件当たり5万円~10万円程度

1回当たり10万円~20万円程度

家族信託を設定する際には、受益者に対して贈与税・相続税・所得税・住民税が課されることがあります。また、不動産については登録免許税と固定資産税が課される点にご注意ください。

税率:10%~55%

課税タイミング:委託者が受託者へ財産を信託譲渡した時(相続税が課される場合を除く)

税率:10%~55%

課税タイミング:(1)委託者が受託者へ財産を信託譲渡した時(その後、委託者が3年以内※に死亡した場合に限る)※2024年以降は7年以内となる予定(2)受益者が死亡した時

税率:所得税は5.105%~45.945%、住民税は10%

課税タイミング:信託から収益の分配を受けた時

税率:土地は固定資産税評価額の0.3%、建物は固定資産税評価額の0.4%

課税タイミング:不動産の信託登記を行った時

税率:固定資産税評価額の1.4%程度 ※都市計画地域では、固定資産税評価額の0.3%程度の都市計画税も課される

課税タイミング:毎年(1月1日時点における登記簿上の所有者に対して課税)

家族信託を自分で設定するのは非常に大変なので、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託を設定する際に重要なのは、財産管理のルールなどを適切に定めた信託契約を作成・締結することです。

信託契約には、委託者の意向を適切に反映させるとともに、信託設定後に想定されるトラブルへの対応方法なども盛り込む必要があります。定めるべき事項は個々に異なるので、インターネット上のひな形などをそのまま使えるとは限りません。

自分の希望や家族の状況などを正しく踏まえた上で、信託契約の内容を適切に作り込むのは非常に大変な作業です。

弁護士などの専門家に家族信託の設定を依頼すれば、委託者の希望を適切に反映しつつ、トラブルのリスクを最小限に抑えられる内容の信託契約書を作成してもらえます。

また、連携している税理士や司法書士の紹介も受けられるので、税務申告や信託登記の手続きなどについてもワンストップで相談できます。

専門家に依頼する際には費用がかかるのが難点ですが、安定的に家族信託を運用するためには、最初の段階で専門家のサポートを受けるのが安心です。

家族信託を設定する際には、信託契約書の作成や信託登記について費用がかかります。

弁護士などの専門家に家族信託の設定を依頼する場合は、初期段階で50万円から100万円程度の費用が必要です。これは一般的に、生前贈与や遺言書の作成などに比べて高い金額です。

さらに、受託者の報酬や税金などのランニングコストも発生することがあります。

家族信託はコストが高くつきやすいので、生前贈与や遺言書など他の方法と比較して、本当に家族信託を利用すべきかどうかよく考えましょう。