被相続人の兄弟姉妹の相続順位は第3順位とされており、先順位相続人がいない場合に限って相続人となります。

被相続人の配偶者とともに相続人となる場合は、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。

被相続人の兄弟姉妹は、相続権を有する以下の人がいずれも存在しない場合に限って相続人となります。

上記のいずれかに当たる人々が元々相続権を有していた場合でも、その人々の全員が死亡・相続欠格・廃除・相続放棄によって相続権を失った場合には、被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。

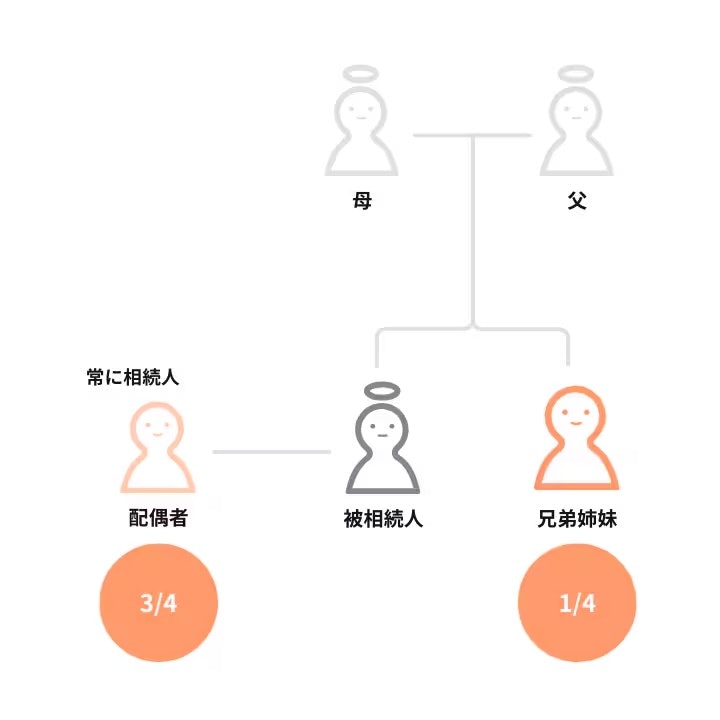

被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースにおいて、被相続人の配偶者がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹がともに相続人となります。

この場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です(民法900条3号)。

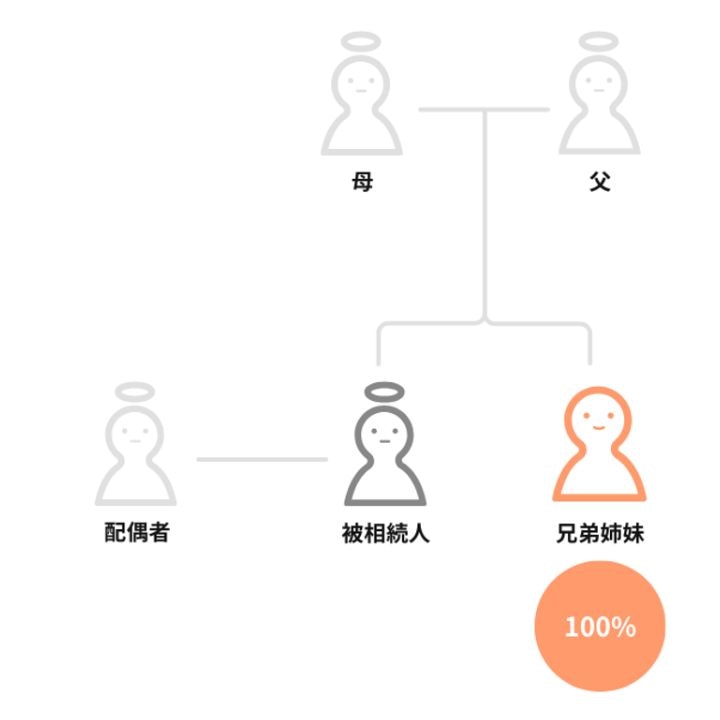

一方、被相続人の配偶者がいない場合には、兄弟姉妹だけが相続人となります。この場合、兄弟姉妹の法定相続分は100%(=1)です。

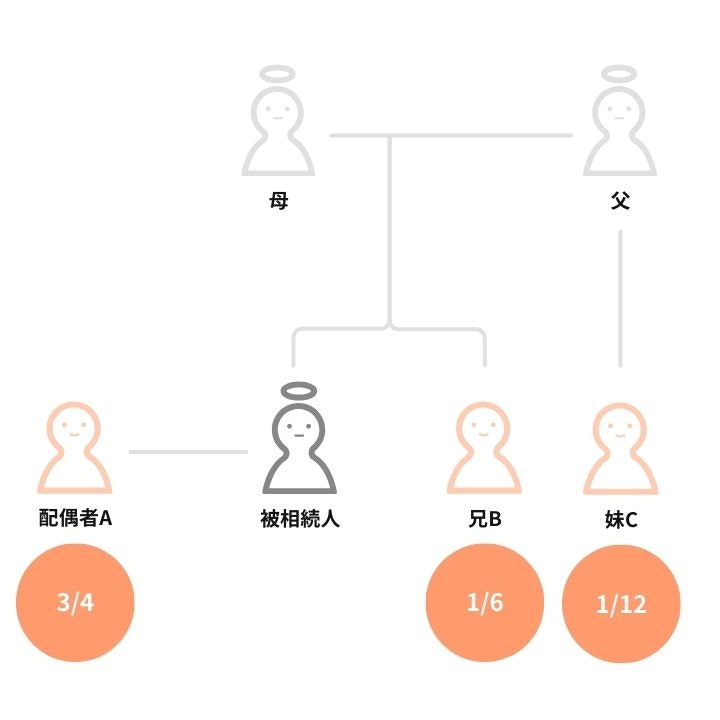

兄弟姉妹が複数名いる場合、各自の相続分は原則として等しいものとされています。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です(同条4号)。

(例)

被相続人の配偶者A・同父母兄B・異母妹Cが相続人である場合

A:4分の3

B:6分の1

C:12分の1

被相続人の配偶者・子・孫・直系尊属などが相続人となる場合は「遺留分」が認められますが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です(民法1042条1項)。 被相続人は原則として、生前贈与や遺言書により自由に財産を処分できます。しかし、あまりにも偏った財産の配分が行われると、相続人の相続に対する期待が害されてしまいます。

そこで、被相続人の配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属には遺留分が認められ、相続に対する期待が一定の限度で保護されています。

遺留分を下回る財産しか取得できなかった人は、財産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求(民法1046条1項)を行い、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます。

しかし、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。その理由については諸説ありますが、主に以下の理由が背景にあると考えられます。

しかし、一般に、甥・姪が被相続人と非常に近しい関係にあるケースは少ないです。

甥・姪に遺留分を認めてまで、被相続人の意思で行われた贈与・遺贈を覆すのは不適当であるため、さかのぼって兄弟姉妹に遺留分を認めるべきではないとの考え方があります。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹を代襲相続する甥・姪にも、遺留分は認められません。代襲相続人の遺留分は、被代襲者と同じであるためです。

遺留分のある相続人は、遺言書で相続分をゼロにされたとしても、遺留分侵害額請求を行えば一定額の金銭を確保できます。

これに対して、遺留分がない被相続人の兄弟姉妹は、遺留分侵害額請求を行うことができません。したがって、遺言書で相続分をゼロにされれば、原則として遺産を相続できないことになります。

被相続人の兄弟姉妹の方が遺言書の内容に納得できない場合は、以下の方法によって遺産を相続できないかを検討しましょう。

遺言書は、締結の方式や内容に問題がある場合は無効になることがあります。遺言書が無効になれば、ご自身の相続分をゼロとする相続分の指定も無効になるので、遺産分割協議によって遺産を相続することが可能です。

たとえば以下のいずれかに該当する場合は、遺言書が無効となります。何らかの無効原因を主張できないか、弁護士に相談しながら検討しましょう。

遺言書によって相続の方法が指定されていない新たな遺産が見つかった場合、その遺産は相続人全員の協議によって分割します。この場合、被相続人の兄弟姉妹も遺産分割協議を通じて、新たな遺産の分割に参加することが可能です。

ただし、新たに判明した遺産の相続方法が遺言書において指定されていた場合には、その定めに従います。

遺言書の内容にかかわらず、相続人全員が合意すれば、遺産分割の方法を新たに決め直すことができます。

したがって、被相続人の兄弟姉妹の相続分がゼロとされていても、他の相続人全員の同意が得られれば、遺産分割協議を通じて遺産を相続することが可能です。

ただし現実的には、遺言書によって多くの遺産を相続できるものとされた相続人の同意を得ることは困難な場合が多いでしょう。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書によって相続分がゼロとされてしまうと、多くの場合は遺産を相続できません。

ただし、遺言無効の主張などが認められれば、相続分をゼロとされた被相続人の兄弟姉妹でも遺産を相続できる余地はあります。弁護士のアドバイスとサポートを受けながら、遺産を相続できる可能性がある方法を模索しましょう。

遺言書の内容に納得できない被相続人の兄弟姉妹の方は、弁護士にご相談ください。